Contexte national et enjeux sociopolitiques

Au Congo-Brazzaville, la jeunesse représente plus de 60 % de la population ; elle incarne à la fois un formidable réservoir de talents et une zone de vulnérabilité lorsque les conditions socio-économiques se tendent. Les indicateurs récents du ministère de la Jeunesse mettent en lumière une progression des infractions impliquant des mineurs dans les grands centres urbains, phénomène nourri par le chômage, la déscolarisation partielle et les inégalités d’accès aux services publics. Dans le même temps, les violences basées sur le genre demeurent un facteur d’instabilité du tissu social, avec des répercussions lourdes sur la cohésion communautaire et la croissance inclusive.

Le gouvernement, conscient de ces tensions, a multiplié les dispositifs de prise en charge, de l’Agence nationale d’insertion et de réinsertion sociale des jeunes au centre d’Aubeville, sans négliger la modernisation de l’Institut national de la jeunesse et des sports, bras technique de la formation des cadres œuvrant sur le terrain. La session de renforcement des capacités organisée du 30 juin au 3 juillet 2025 à Brazzaville se situe précisément à l’intersection de ces priorités structurelles.

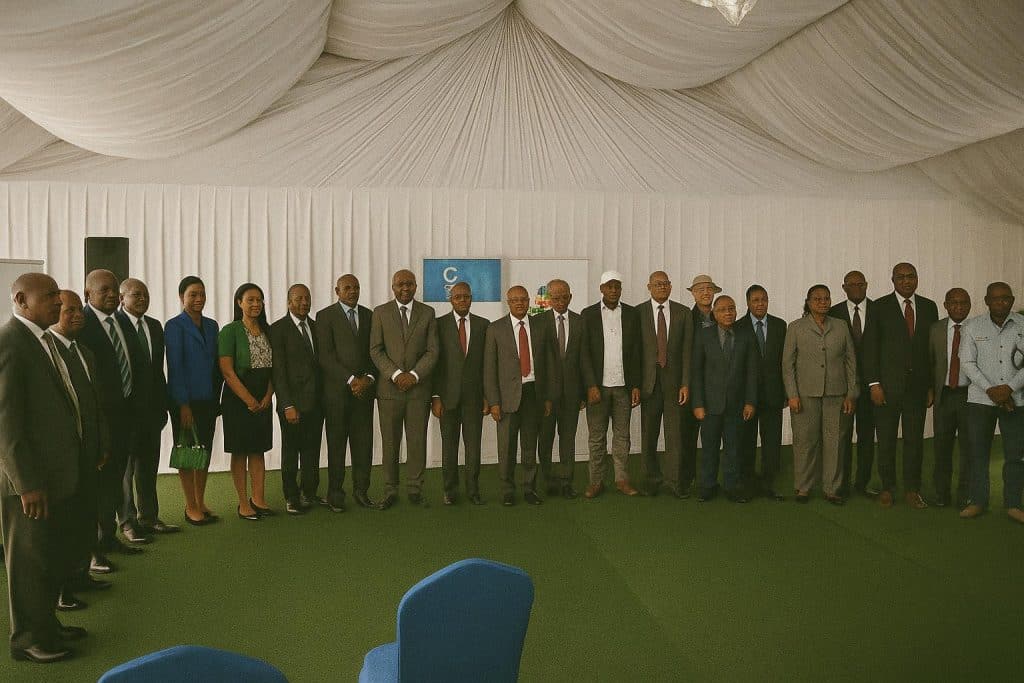

Un partenariat UNESCO-gouvernement porté par l’INJS

L’atelier, placé sous l’égide du directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, Charles Makaya, et animé par le représentant résident adjoint de l’UNESCO, Brice Kamwa Ndjatang, illustre une diplomatie éducative pragmatique. « Investir dans les professionnels qui accompagnent les jeunes revient à investir dans la stabilité nationale », a rappelé M. Kamwa Ndjatang en ouverture des travaux. Sa formule renvoie à une conception holistique du développement où la prévention des risques sociaux précède l’intervention coercitive.

Concrètement, l’INJS a mobilisé ses formateurs spécialisés en sociologie du sport, en psychologie de l’adolescence et en gestion de projet. Cette alliance technique vise à converger vers un langage commun des institutions étatiques, de la société civile et des partenaires internationaux, afin que la prévention devienne un réflexe autant qu’un champ scientifique. Dans la pratique, l’atelier a réuni une quarantaine de cadres, tous destinés à répercuter les enseignements dans les directions départementales dès la prochaine rentrée académique.

Approches pédagogiques et psychosociales innovantes

La formation a d’abord revisité les théories contemporaines de la déviance, insistant sur l’articulation entre facteurs structurels – pauvreté, urbanisation accélérée – et dynamiques individuelles – rupture familiale, influence des pairs. Les intervenants ont ensuite introduit la méthode dite des parcours intégrés, laquelle combine médiation communautaire, pratiques sportives encadrées et accompagnement psycho-éducatif personnalisé.

La dimension genre a occupé une place centrale. Les participants ont travaillé sur l’identification précoce des signaux d’alerte, la constitution de réseaux de veille avec les services de santé reproductive et la judiciarisation des violences sexuelles, le tout en tenant compte des normes culturelles locales. « La lutte contre les violences basées sur le genre ne saurait se limiter à la sensibilisation ; elle doit s’enraciner dans des protocoles de prise en charge cliniques et juridiques », a souligné une formatrice issue du corps médical.

Vers une traduction opérationnelle des apprentissages

L’un des points d’orgue de la session a résidé dans l’élaboration d’une feuille de route destinée à arrimer les nouvelles compétences au Plan national de développement 2022-2026. Il s’agit, d’une part, d’instituer un suivi individualisé des mineurs en conflit avec la loi au sein même des quartiers populaires et, d’autre part, de déployer des comités socio-éducatifs dans les établissements placés sous tutelle de l’INJS. Ces comités seront chargés de collecter des données de terrain indispensables à l’évaluation des politiques publiques.

Parallèlement, un dispositif de formation continue avec certificats progressifs a été esquissé. Chaque six mois, les cadres devront présenter un rapport d’impact mesurant la réduction des actes de violence et l’amélioration des indicateurs de réinsertion. Le ministère de la Jeunesse prévoit de croiser ces données avec celles de la justice et de la santé afin de produire des statistiques consolidées au niveau national.

Perspectives pour la cohésion sociale congolaise

À l’issue des quatre jours de travaux, les parties prenantes ont convergé vers un constat partagé : la prévention de la délinquance juvénile et la lutte contre les violences de genre constituent désormais des variables structurantes du développement durable. Leur succès dépendra de la coordination intersectorielle et de la capacité des acteurs locaux à traduire les standards internationaux en pratiques adaptées aux réalités congolaises.

En misant sur la professionnalisation de l’encadrement, l’INJS renforce sa vocation de laboratoire social autant que sportif. Cette montée en compétence, soutenue par l’UNESCO et adoubée par les autorités nationales, capitalise sur l’énergie de la jeunesse pour conforter les dynamiques de paix et de prospérité, conformément à la feuille de route 2030 du Congo.