Un outil financier stratégique sous les projecteurs

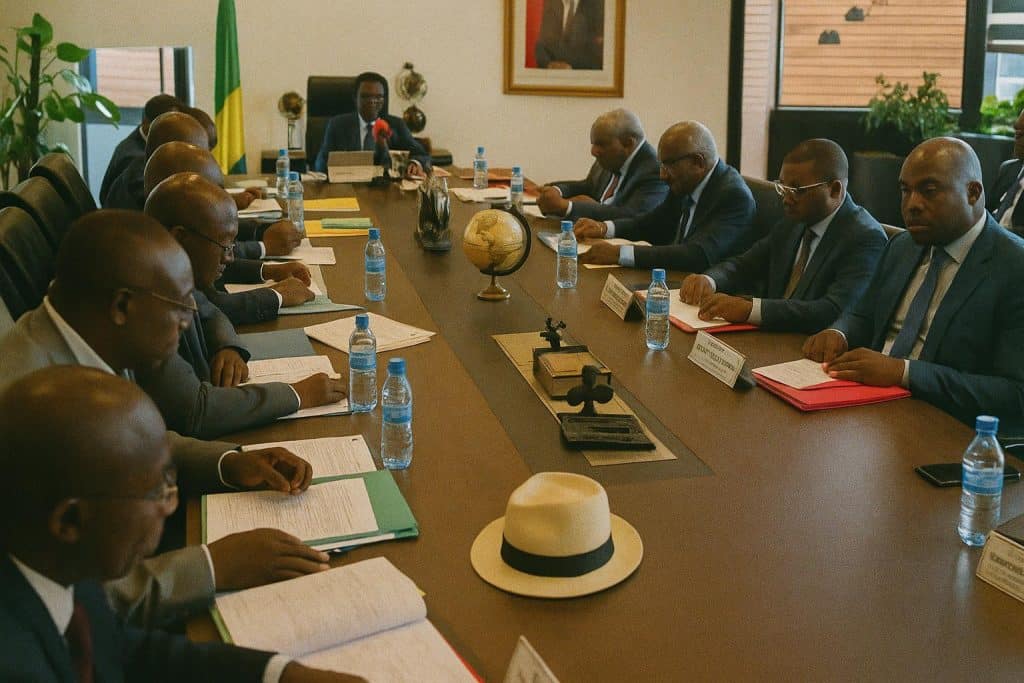

Fait rare dans l’agenda politique brazzavillois, c’est autour d’un seul dossier, l’entretien des routes, que se sont retrouvés le 26 juin dernier ministres, conseillers présidentiels, directeurs techniques et partenaires sociaux. Sous la houlette du ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, la rencontre entendait ausculter le Fonds routier, c’est-à-dire l’instrument par lequel l’État finance la préservation d’un réseau indispensable à la cohésion économique du pays. En l’espace de quelques heures, la salle de réunion s’est muée en laboratoire d’idées, chacun cherchant à concilier impératif de mobilité et contraintes budgétaires.

Entre exigences budgétaires et impératifs de terrain

La séance survient à un moment critique. À l’orée de la saison sèche, période traditionnellement choisie pour les vastes campagnes de cantonnage, les ingénieurs du ministère rappellent que plus de 65 % du linéaire routier non bitumé nécessite une intervention rapide pour rester praticable. Or, les recettes affectées au Fonds routier, principalement issues de la taxe sur les produits pétroliers et des redevances de pesage, accusent une contraction en valeur réelle sous l’effet conjugué de la volatilité des cours internationaux et de la hausse des coûts des intrants. Une tension qui n’épargne pas la trésorerie de l’institution, appelée à honorer des contrats d’entretien dans des délais toujours plus serrés.

Face à cette équation, Juste Désiré Mondelé a plaidé pour un réajustement de la programmation financière. La mise en place d’un plan d’urgence ciblé, doté de procédures d’engagement accélérées, doit permettre de traiter prioritairement les axes stratégiques reliant Brazzaville, Pointe-Noire et les zones de production agricole intérieure. Selon un responsable du département des routes, la priorisation n’entend pas créer de territoires délaissés mais répondre « à un impératif de connectivité nationale en minimisant l’effet domino de la dégradation ».

La question de la gouvernance, pivot de la crédibilité

Au-delà du nerf de la guerre budgétaire, la gouvernance du Fonds routier s’est imposée comme un second front. Les partenaires techniques rappellent que la transparence dans l’allocation des ressources demeure le premier critère de confiance des bailleurs. Dans son propos liminaire, le ministre a insisté sur « une gouvernance plus efficace, une optimisation et une transparence accrue », invitant les participants à un exercice de sincérité destiné à identifier sans détour les goulots d’étranglement. Le directeur général, Elenga Obat Nzenguet, a pour sa part défendu les avancées réalisées, notamment l’adoption d’un manuel de procédures harmonisé avec les standards de la Banque africaine de développement, tout en reconnaissant la nécessité de renforcer les audits internes.

Pour les observateurs, cette exigence d’intégrité traduit un changement de paradigme : l’entretien routier n’est plus seulement une ligne de dépense mais une politique publique soumise aux mêmes standards de reddition que la santé ou l’éducation. Une évolution saluée par les organisations de la société civile présentes, qui espèrent voir émerger un mécanisme de suivi citoyen complémentaire aux contrôles administratifs.

Innovations attendues pour une ingénierie routière durable

La réflexion ne s’est pas limitée aux chiffres. Conscients des défis climatiques, plusieurs intervenants ont souligné l’intérêt des enrobés à froid et des stabilisants locaux pouvant réduire le coût d’entretien tout en améliorant la résilience des chaussées. Des partenariats pilotes avec des laboratoires universitaires sont déjà envisagés afin de tester des solutions à base de latérite renforcée, mieux adaptée aux conditions tropicales. « Nos ressources minérales peuvent devenir une valeur ajoutée technologique si nous parvenons à franchir le cap de la recherche appliquée », confie un expert de l’École nationale supérieure polytechnique de Brazzaville.

À côté de l’innovation matérielle, le numérique s’invite : un système d’information géographique, en phase de déploiement, doit permettre de cartographier en temps quasi réel l’état des routes et d’automatiser la hiérarchisation des urgences. Un tel outil, a souligné un conseiller de la présidence, « apportera de la rationalité là où l’intuition guidait trop souvent la décision » tout en favorisant la coordination inter-services.

Vers un contrat social renouvelé avec les usagers

Derrière les débats techniques transparaît un enjeu de légitimité. La population, confrontée à la hausse des coûts de transport, attend que les taxes affectées se traduisent concrètement par des routes praticables. Cette exigence place l’administration devant un impératif de résultat que le ministre résume en trois termes : visibilité, efficacité, responsabilité. Les chauffeurs de transport interurbain interrogés estiment pour leur part que la remise en état rapide des axes secondaires allégera la pression sur leurs budgets en diminuant la consommation de carburant et l’usure des pièces mécaniques.

Les conclusions issues de la réunion technique prévoient un comité de suivi trimestriel associant administration et acteurs économiques. Dans la vision gouvernementale, il s’agit d’institutionnaliser le dialogue afin que la prise de décision ne s’effectue plus en silo mais implique l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité. À l’horizon 2026, l’ambition est claire : faire du Fonds routier un modèle de financement pérenne, capable d’anticiper les urgences au lieu d’y répondre dans la précipitation. Une ambition qui, si elle se concrétise, placerait la politique routière congolaise à la hauteur des attentes d’un pays résolument tourné vers l’intégration sous-régionale.