Un geste d’assainissement qui s’inscrit dans la durée

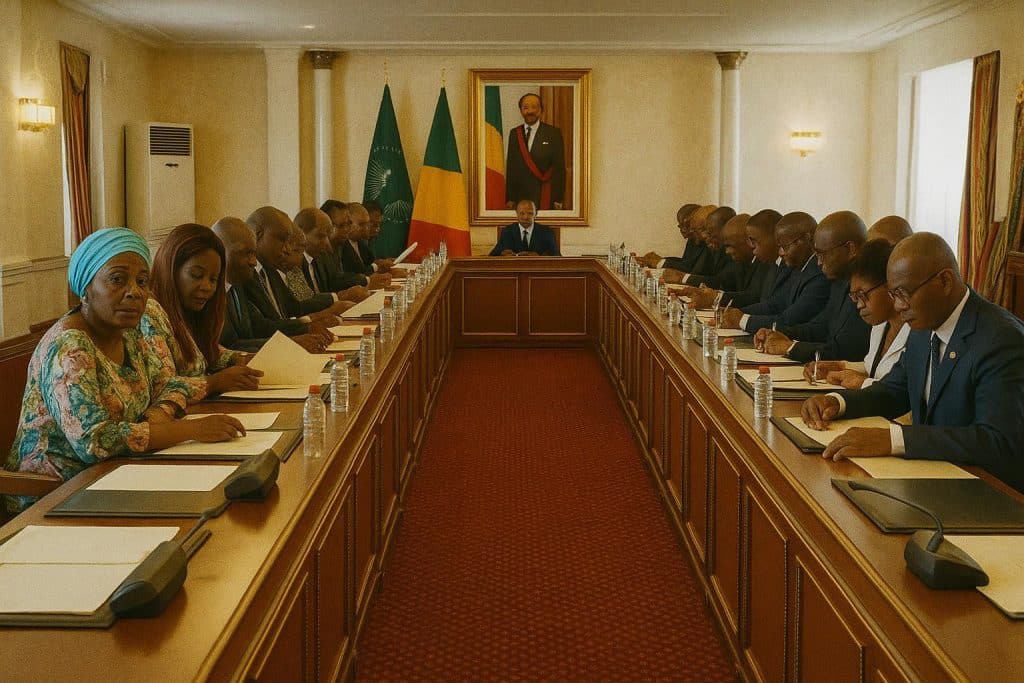

Par la circulaire du 1ᵉʳ juillet 2025, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a officialisé la suspension, jusqu’à la fin de l’année 2025, de toute mission extérieure financée par le budget général, les établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial. Seuls les déplacements impliquant directement le chef de l’État échappent à l’interdit. Loin d’un effet d’annonce, cette décision prolonge le cycle d’austérité prudentielle déjà amorcé par le gouvernement congolais depuis la pandémie de 2020, cycle ponctué d’arbitrages visant à contenir la dépense courante, à réorienter les crédits vers l’investissement productif et à consolider la confiance des bailleurs.

Entre orthodoxie financière et maintien du rayonnement diplomatique

Dans l’imaginaire collectif, la réduction du périmètre des voyages officiels peut sembler anecdotique. Pourtant, pour le Trésor public, les indemnités journalières indexées sur les standards onusiens représentent un poste budgétaire non négligeable. D’après les projections de la direction du budget, la mesure devrait dégager une économie annuelle proche de 15 milliards de francs CFA, somme réaffectée en priorité à la relance d’infrastructures scolaires et sanitaires. L’exécutif mise ainsi sur un équilibre délicat : préserver la stature internationale du Congo, acteur reconnu des médiations régionales, tout en démontrant aux créanciers multilatéraux que la rigueur n’est plus une simple posture mais un cap structurel.

Les variables sociopolitiques d’une réforme du train de vie de l’État

Le gel des missions extérieures ouvre un champ symbolique puissant. Dans un environnement où la société civile scrute les écarts entre discours de sobriété et pratiques quotidiennes, l’État se devait de donner l’exemple. « C’est un pas vers une gouvernance de la mesure ; il rappelle que la dépense publique n’est pas un droit acquis mais un instrument au service de la collectivité », souligne un enseignant-chercheur de l’Université Marien Ngouabi. Les syndicats de la fonction publique, régulièrement mobilisés sur la question du pouvoir d’achat, voient dans cette réaffectation de ressources un signal favorable, à condition qu’elle s’accompagne d’une amélioration tangible des services de proximité.

Vers une redéfinition de la performance administrative

Limiter les déplacements hors frontières contraint inévitablement l’appareil étatique à revisiter ses modes opératoires. Les ministères doivent renforcer la coordination intragouvernementale, privilégier les réunions virtuelles et consolider leur présence dans les enceintes régionales par la voie diplomatique déjà en poste. Cette mutation s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l’administration, marquée par la montée en puissance de l’e-gouvernement et de la dématérialisation des procédures. À terme, le gain recherché dépasse la seule économie financière : il s’agit d’instaurer une culture de résultat où la pertinence d’une mission se juge à l’aune de son impact concret, et non plus à celle de son prestige.

Le regard nuancé des partenaires internationaux

Les institutions financières régionales saluent généralement toute mesure d’assainissement qui conforte la trajectoire de soutenabilité de la dette. La Banque de développement des États de l’Afrique centrale y voit « un signal de sérieux budgétaire susceptible de fluidifier l’accès aux financements concessionnels ». Au-delà des chiffres, la suspension nourrit un récit de responsabilité publique qui, combiné aux réformes fiscales lancées en 2024, pourrait accélérer la notation positive du pays. Sur le plan diplomatique, Brazzaville a pris soin de préserver les déplacements présidentiels afin de continuer à jouer son rôle de médiateur dans les crises du bassin du Congo. En filigrane, le gouvernement parie sur une diplomatie qualitative, recentrée sur les rendez-vous stratégiques, tout en convertissant le restant des économies en dividendes sociaux.

Une mesure phare appelée à en préfigurer d’autres

Dans les couloirs du ministère des Finances, on décrit la circulaire du 1ᵉʳ juillet comme la première brique d’un édifice plus vaste. Le gouvernement explore déjà la rationalisation des exonérations fiscales consenties aux opérateurs miniers et forestiers, exonérations parfois dévoyées au détriment du développement local. En veillant à sanctuariser l’essentiel — la cohésion nationale, la crédibilité internationale et la qualité des services publics — Brazzaville tente une gymnastique budgétaire qui se veut vertueuse. Pour l’heure, les signaux convergent : la mesure est accueillie avec prudence mais sans scepticisme majeur, tant elle s’insère dans une séquence où les États africains sont attendus sur la transparence et la reddition de comptes.