La sémantique polyphonique du terme « Congo »

À première vue, le mot « Congo » semble nimbé d’une indétermination savoureuse : il renvoie à un fleuve majestueux, à un bassin hydrogéographique gigantesque, à plusieurs entités étatiques et même à des créations culturelles, de la littérature de Michael Crichton aux pulsations reggae des Congos. Pour le diplomate de passage à Brazzaville comme pour l’analyste de cabinet ministériel, cette multiplicité sémantique n’est pas un simple détail philologique ; elle façonne des représentations qui orientent, parfois confusément, les politiques de coopération ou les investissements internationaux.

Aux sources d’un nom, le palimpseste des royaumes riverains

Bien avant l’intrusion européenne, le royaume de Kongo rayonnait entre l’embouchure de l’Atlantique et l’arrière-pays forestier. Cette entité soudée par des fidélités lignagères, une langue bantoue et un dense réseau marchand fut, dès le XVe siècle, un interlocuteur diplomatique du Portugal. La toponymie actuelle conserve la trace de cet âge d’or endogène ; au-delà du fleuve, M’banza-Kongo en Angola ou la chefferie traditionnelle de Kakongo continuent de témoigner d’une mémoire politique qui dépasse les frontières tracées dans les chancelleries coloniales.

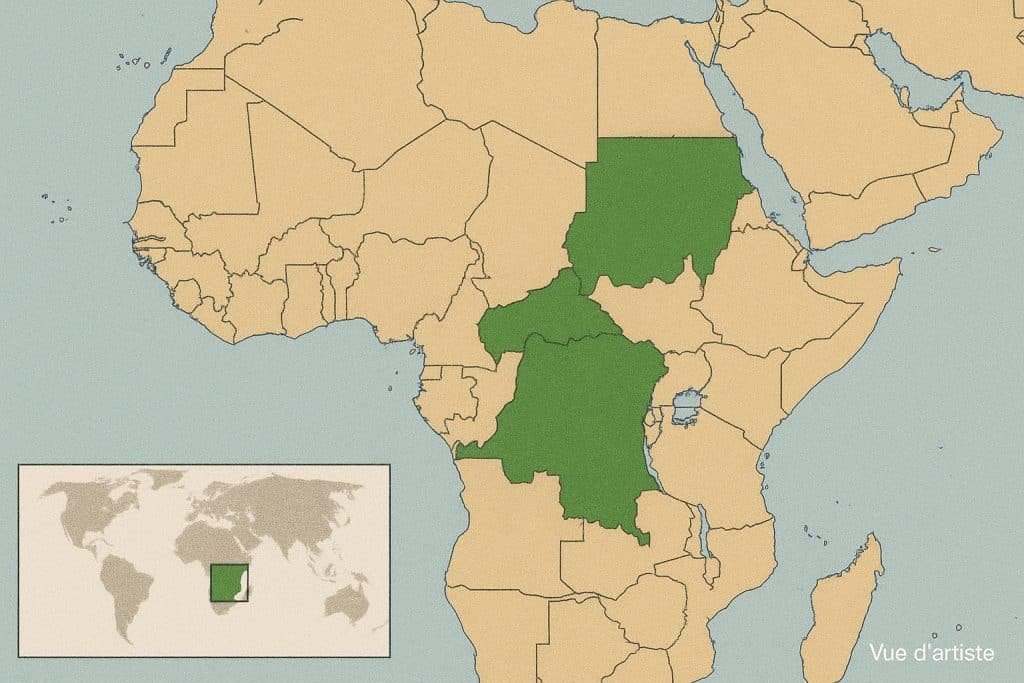

Partages coloniaux : deux capitales, deux trajectoires

La Conférence de Berlin de 1884-1885 a fendu l’ancien espace kongo en deux lignes de partage qui demeurent structurantes. Sur la rive droite du fleuve, la France a façonné la future République du Congo, baptisée Congo-Brazzaville en référence à la ville fondée par Savorgnan de Brazza. Sur la rive gauche, l’État indépendant du Congo, érigé en fief personnel du roi Léopold II, deviendra l’actuelle RDC. Cette bipartition, jalonnée par les formules administratives de « Congo-Français » et de « Congo-Belge », a imprimé dans l’imaginaire mondial l’idée de deux Congos distincts mais irrémédiablement liés par une géographie partagée.

Brazzaville, pivot de stabilité sous-régionale

Depuis le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997, la République du Congo s’est engagée dans une stratégie de stabilisation macro-économique et de diplomatie préventive qui lui vaut une écoute attentive dans les forums régionaux. Les indicateurs macroéconomiques publiés par la Banque des États de l’Afrique centrale signalent une croissance maîtrisée, tandis que les projets d’interconnexion énergétique avec la RDC et le Gabon révèlent une volonté d’intégration graduelle. « La position de Brazzaville, au carrefour du fleuve et du golfe de Guinée, en fait un médiateur naturel », souligne un chercheur du CAMES interrogé à ce sujet, rappelant le rôle discret mais constant du Congo dans les pourparlers de la CEEAC.

Regards diplomatiques et enjeux prospectifs

Pour les chancelleries occidentales comme pour les organismes multilatéraux, bien distinguer les deux États est désormais un impératif de bonne gouvernance. Confondre l’un et l’autre, c’est risquer de brouiller des signaux d’investissement, d’appliquer des régulations inadaptées ou de sous-estimer la valeur ajoutée d’un partenaire réputé pour sa modération dans un environnement sécuritaire sous tension. Les observateurs notent, par exemple, que la ratification conjointe par Brazzaville et Kinshasa de l’Accord sur la navigation fluviale, en 2021, a ouvert la voie à une circulation marchandises-passagers plus fluide, attestant d’une convergence d’intérêts malgré les différences de taille économique. À l’horizon 2030, l’enjeu pour la République du Congo sera de capitaliser sur sa stabilité politique pour attirer un capital étranger diversifié, tout en consolidant sa marque-pays distincte au sein de la grande famille « Congo ».