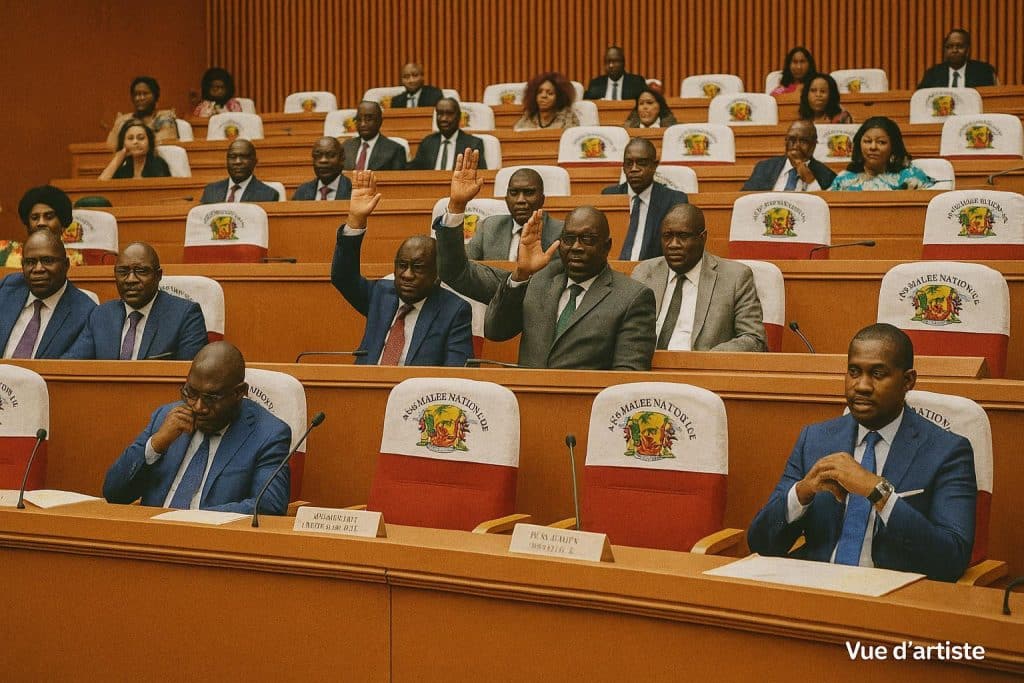

Un vote charnière pour la trajectoire verte du Congo

À Brazzaville, la séance plénière qui vient d’achever la session ordinaire restera sans doute comme l’un des marqueurs d’une décennie législative placée sous le signe de la durabilité. En entérinant la création de l’Agence nationale de l’environnement, les députés ont concrétisé l’ambition du gouvernement de traduire dans le droit interne les engagements internationaux ratifiés depuis la conférence de Paris jusqu’aux récentes COP africaines. L’organe, doté d’une personnalité morale et d’une autonomie administrative, aura pour mandat de surveiller la mise en œuvre des politiques publiques susceptibles d’affecter la biodiversité, de conseiller les exécutifs locaux dans la gestion des écosystèmes et de coordonner les évaluations d’impact exigées par la loi n°33-2023. Dans l’hémicycle, la ministre Arlette Soudan-Nonault a insisté sur « la nécessité d’un instrument capable de rendre opérationnelles les ambitions écologiques du Plan national de développement » (source parlementaire).

Une architecture légale tournée vers la résilience environnementale

Le dispositif voté s’inscrit dans un corpus normatif en pleine évolution. La loi de 1991, élaborée à une époque où la notion même de “services écosystémiques” n’avait pas encore intégré les dictionnaires juridiques, n’offrait plus de réponses à la prolifération des plastiques, au trafic transfrontalier de déchets dangereux ou à l’érosion côtière. La nouvelle Agence sera donc l’interface entre les conventions globales, telles que celle de Bâle, et les réalités locales du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Dotée d’un conseil d’administration intersectoriel, elle devra également articuler sa stratégie avec les collectivités décentralisées, afin de faire converger conservation de la forêt, diversification économique et emploi rural. En filigrane, se dessine une volonté de placer le Congo au cœur de la diplomatie climatique centre-africaine, tout en assurant un suivi scientifique des indicateurs inscrits dans les feuilles de route nationales.

Des juges des comptes sous haute exigence déontologique

L’autre temps fort de la session réside dans l’adoption du statut des magistrats de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Inspiré du modèle unifié des juridictions nationales, mais enrichi de garanties propres à la justice financière, le texte confère aux magistrats, selon les mots du ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga, « les moyens de leur indépendance et les devoirs de leur exemplarité ». Les avantages matériels – traitement indemnisé, protection fonctionnelle, régime de retraite spécifique – répondent au principe constitutionnel d’inamovibilité, tandis que les obligations d’abstention professionnelle encadrent toute tentation de conflit d’intérêts. Le législateur a en outre introduit un serment renforcé, comprenant un volet relatif à la transparence patrimoniale, gage de crédibilité pour une institution appelée à contrôler un budget national qui s’oriente vers la transition verte et les partenariats public-privé.

Le bicamérisme s’accorde au tempo numérique

Les députés ont simultanément validé la révision du règlement intérieur du Parlement réuni en congrès ainsi que celui de la commission mixte paritaire, clef de voûte du bicamérisme instauré par la Constitution de 2015. Ces deux textes, techniques en apparence, traduisent une évolution sociopolitique plus large : la recherche d’une procédure législative fluide et transparente. Le recours au vote électronique, désormais codifié, répond à la double exigence de célérité et de traçabilité, alors que l’opinion publique attend une plus grande lisibilité des positions partisanes. Par ailleurs, la commission mixte paritaire se voit dotée de règles de saisine et de délais plus stricts, évitant la navette interminable qui, dans nombre de pays, dilue la portée des réformes. Les parlementaires congolais entendent ainsi harmoniser leurs pratiques avec celles des enceintes législatives régionales et offrir aux investisseurs un cadre juridique prévisible.

Vers une gouvernance intégrée au service du développement durable

D’un texte à l’autre, un fil rouge se dessine : mettre la gouvernance publique en cohérence avec les objectifs de développement durable et la vision stratégique portée par le président Denis Sassou Nguesso. L’Agence nationale de l’environnement fournira les outils de monitoring, la Cour des comptes renforcera la redevabilité budgétaire et les règlements intérieurs modernisés garantiront l’efficacité du processus législatif. Tout l’enjeu résidera désormais dans l’opérationnalisation. Les experts de la Commission économique pour l’Afrique rappellent qu’une institution nouvellement créée atteint souvent son régime de croisière après quatre à cinq exercices budgétaires, temps nécessaire pour stabiliser les équipes et consolider la culture de résultat. Le Congo mise sur un accompagnement international calibré, notamment à travers le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, pour accélérer cette phase. À mesure que les indicateurs de bonne gouvernance et de résilience climatique convergeront, le pays pourrait se positionner comme laboratoire régional, joignant la parole aux actes dans un contexte mondial exigeant.

En définitive, la séquence parlementaire récente confirme la volonté des institutions congolaises de s’ancrer dans une dynamique de modernisation. Elle ouvre également un espace de dialogue entre acteurs politiques, société civile et partenaires au développement, afin que la mise en œuvre des nouvelles lois produise des bénéfices tangibles pour les populations, sans compromettre les équilibres environnementaux qui façonnent l’identité du pays.