Une tribune littéraire au cœur de Pointe-Noire

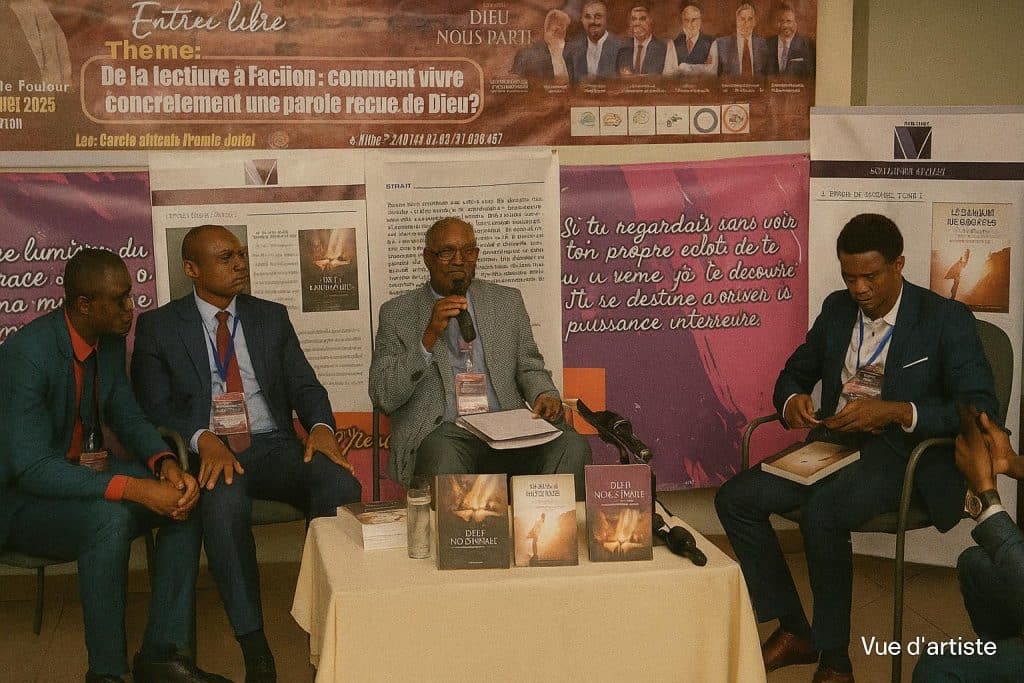

Le 19 juillet, la salle voutée du musée Cercle africain résonnait de voix passionnées. Sous l’impulsion du Café Prud’homme, lieu d’échanges intellectuels désormais incontournable, diplomates de passage, universitaires et fidèles lecteurs s’y étaient donné rendez-vous pour explorer l’œuvre récente de Bernard Moussoki. Cette configuration, à mi-chemin entre think tank culturel et agora citoyenne, a donné au séminaire une tonalité presque académique, témoignant du renouveau des rencontres littéraires dans la capitale économique du Congo.

D’emblée, l’atmosphère s’est distinguée par un va-et-vient permanent entre la table des intervenants et le public, venu en nombre. Aucun protocole figé : la parole circulait librement, permettant une interactivité qui rappelle les colloques universitaires où la construction du savoir se fait de manière dialogique. Dans ce cadre, l’écrivain, tel un chercheur exposant ses hypothèses, a présenté trois textes publiés chez Vérone Éditions, devant un auditoire avide de sens et de nuances.

Une théologie populaire revisitée

Avec « Dieu nous parle », tomes I et II, Bernard Moussoki s’inscrit dans une tradition d’exégèse vulgarisée. Le premier volume convie le lecteur à un parcours trinitaire qui, sans prétendre au traité dogmatique, cherche à rendre intelligible l’articulation Père-Fils-Esprit au prisme de l’expérience quotidienne. Le deuxième, plus herméneutique, s’emploie à décrypter les cent cinquante psaumes en usant d’une écriture accessible mais jamais simpliste. Dans un contexte congolais où la religiosité demeure un vecteur central de socialisation, cette démarche didactique conforte l’idée d’une théologie populaire, capable de concilier érudition biblique et besoins spirituels contemporains.

Les critiques littéraires présents – Arnaud Mitamona en tête – ont salué cette hybridation, relevant que l’auteur adopte parfois la posture d’un sociologue de la croyance. En effet, loin de se contenter d’un commentaire strictement théologique, Moussoki interroge la fonction des psaumes dans la structuration des représentations collectives, questionnant le rapport entre parole sacrée et cohésion sociale.

Éthique conjugale et construction de l’altérité

Troisième pierre de l’édifice, « Le devoir de s’asseoir – Construire l’unité du couple », aborde la conjugalité comme institution et micro-société. Conseiller matrimonial aguerri, l’auteur mobilise son expérience pastorale pour proposer une éthique du dialogue, de la sexualité responsable et de la communion des projets, rappelant que la relation à l’autre constitue un miroir de la communion trinitaire. En ancrant la théorie dans des cas empiriques, il traite la crise de la conjugalité non comme simple dysfonction individuelle mais comme symptôme de mutations socio-culturelles plus larges.

Olive Makosso a souligné la dimension performative de cette œuvre : l’ouvrage n’informe pas seulement, il propose un agir. De ce point de vue, la frontière entre littérature religieuse et manuel de développement relationnel s’estompe, illustrant la porosité des genres dès lors qu’il s’agit de penser la société dans sa globalité.

D’un poste de douanes à la scène littéraire

Né en 1953, formé à l’économie avant de gravir les échelons de l’administration douanière, Bernard Moussoki incarne ces trajectoires plurielles révélatrices d’une élite congolaise polymorphe. Inspecteur, puis chef de service, il a côtoyé les rouages d’un État moderne tout en menant, en parallèle, un apostolat de longue durée. Cette double appartenance – bureaucratique et ecclésiale – explique la texture particulière de ses écrits, où la rigueur réglementaire côtoie la ferveur spirituelle.

Dans le champ de la sociologie des élites, Moussoki représenterait l’« homme-pont », capable d’articuler sphères séculière et religieuse, administration et société civile. Ce capital d’expériences hétérogènes nourrit une écriture sensible aux enjeux de la gouvernance comme à ceux de la morale, illustrant la perméabilité des champs d’action au sein desquels se forme la conscience citoyenne.

Une critique littéraire engagée et méthodique

Face aux manuscrits, le quatuor critique composé notamment de Clalixte Mikala Moutsinga et Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah n’a pas ménagé ses analyses. Si chacun a reconnu la clarté pédagogique de l’auteur, plusieurs ont questionné le risque de conflation entre exhortation spirituelle et analyse sociologique. Ce débat, loin d’être anecdotique, rejoint une interrogation classique sur la responsabilité de l’intellectuel croyant : comment conjuguer conviction intime et objectivation scientifique ?

La discussion a néanmoins montré qu’au-delà des divergences épistémologiques, un consensus se dégageait quant à la pertinence d’ouvrages qui offrent un langage commun aux diverses générations. En ce sens, la littérature de Moussoki répond à une demande sociale de médiation symbolique, faisant écho aux observations d’Emile Durkheim sur la fonction intégratrice du fait religieux.

Échos publics et perspectives éditoriales

La participation active du public, composé autant de jeunes professionnels que de retraités, confirme que la question du sens demeure centrale dans les sociétés post-industrielles africaines. Plusieurs intervenants ont évoqué la nécessité de transposer ces écrits dans des formats audio ou numériques afin d’élargir leur impact, soulignant la mutation des pratiques de lecture à l’ère des plates-formes connectées.

En conclusion implicite de la rencontre, l’auteur a laissé entendre qu’un quatrième volume, consacré à la prière comme acte politique, était en gestation. Une manière pour lui de prolonger le fil rouge de son œuvre : montrer que la spiritualité, loin d’être un refuge hors du monde, constitue un opérateur de transformation sociale, en parfaite résonance avec les valeurs de cohésion et de dialogue prônées au Congo-Brazzaville.