Une alerte matinale à Pierre Lountala

Au petit matin du 21 août, les personnels du CEG Pierre Lountala ont découvert des verrous arrachés, des tiroirs éventrés et des dossiers éparpillés, souvenir d’une intrusion nocturne demeurée sans objet volé, mais riche en questions pour la communauté éducative de Dolisie.

Le même scénario s’était joué quelques jours plus tôt au CEG Hammar puis au CEG de l’Unité, illustrant une série d’effractions qui déroute policiers, chefs d’établissement et parents, tant l’absence de butin brouille la lecture d’un phénomène en apparence irrationnel.

Criminalité urbaine et sentiment d’insécurité

Dolisie, troisième ville du pays, connaît depuis trois ans une hausse sporadique des vols mineurs, nourrie par la densité démographique, la précarité de certains quartiers périphériques et la diffusion de substances illicites, selon le dernier rapport de la direction départementale de la police.

Toutefois, les établissements scolaires restaient jusque-là relativement épargnés, grâce à des rondes mixtes de la Force publique et des comités de vigilance de quartier, mis en place après la loi d’orientation sur la sécurité intérieure de 2018.

Les enquêteurs privilégient pour l’instant l’hypothèse d’un acte d’intimidation visant à récupérer des relevés de notes ou à effacer des preuves de fraude, même si aucun document sensible n’a disparu. Cette piste renvoie aux tensions observées lors des précédentes sessions d’examens.

Failles matérielles des infrastructures éducatives

Un rapide tour d’horizon montre que plus de 60 pour cent des collèges de Dolisie ne disposent pas d’éclairage périmétrique, tandis que leur clôture, lorsqu’elle existe, présente des brèches laissées par les pluies ou par l’extraction clandestine de briques pour la revente.

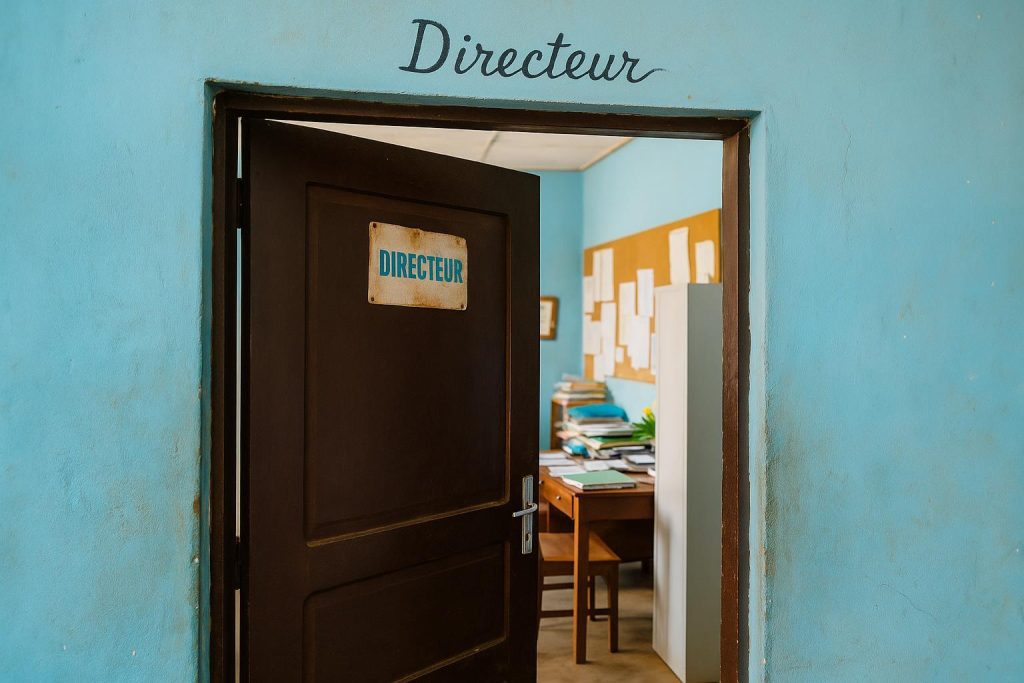

Au CEG Pierre Lountala, la cour ouverte sur trois côtés facilite les va-et-vient nocturnes; les gardiens, recrutés sous contrat temporaire, ne peuvent matériellement surveiller les six bâtiments répartis sur deux hectares durant toute la nuit.

« Les intrus savent que nous n’avons ni sirène ni caméra. Ils opèrent en moins de quinze minutes », confie Jonas Ngatsé, surveillant général, qui plaide pour une mutualisation des services de sécurité entre écoles voisines, à l’image du dispositif adopté à Pointe-Noire.

Plusieurs enseignants, rencontrés après les cours, évoquent un climat d’inquiétude discret mais réel: « Les apprenants posent beaucoup de questions, ils veulent comprendre si l’école est encore un refuge », constate Madame Makita, professeure de sciences sociales depuis quinze ans.

Mesures institutionnelles en cours

Informé des événements, le ministère de l’Enseignement général a dépêché une mission d’inspection conjointe avec la gendarmerie, afin d’évaluer les dégâts et d’actualiser la cartographie des points sensibles, première étape d’un nouveau plan de sécurisation des établissements publics.

Selon le capitaine Arnaud Bakala, porte-parole de la police urbaine, « l’objectif est de coupler présence humaine et outils technologiques, grâce à un fonds spécial déjà budgétisé pour 2024 ». Les premières alarmes sonores devraient être installées dans dix collèges pilotes.

Parallèlement, la préfecture du Niari encourage la création de clubs scolaires de prévention, où les élèves sont formés à l’identification des comportements suspects et à la préservation des archives, afin de transformer chaque classe en acteur de sa propre sécurité.

Implication des parents et de la société civile

Les associations de parents d’élèves, réunies en assemblée extraordinaire, ont décidé d’instaurer une cotisation volontaire pour financer l’éclairage solaire des entrées principales et rémunérer des vigiles communautaires, en complément des effectifs publics.

« Protéger l’école revient à protéger l’avenir de nos enfants », rappelle Clémence Mavoungou, présidente du comité de suivi, pour qui le dialogue constant entre familles, direction et forces de l’ordre constitue le meilleur rempart contre la banalisation des actes d’incivisme.

Plusieurs ONG locales, expérimentées dans la médiation de rue, proposent déjà des ateliers de théâtre forum, durant lesquels les collégiens rejouent les scènes d’effraction pour mieux saisir les motivations d’un voleur et construire collectivement des réponses non violentes.

Vers une culture partagée de la vigilance

Les sociologues soulignent que l’insécurité scolaire ne se limite pas aux pertes matérielles; elle fragilise la confiance des élèves envers l’institution et peut entraîner une baisse du rendement, surtout dans les classes d’examen, où la stabilité est cruciale pour l’apprentissage.

En adoptant une logique de prévention situationnelle couplée à l’éducation citoyenne, autorités, éducateurs et habitants de Dolisie espèrent faire de l’école un espace résilient, capable d’absorber les chocs externes tout en consolidant le tissu social du quartier.

Les prochains mois serviront de test grandeur nature: si les dispositifs pilotes découragent les visites nocturnes, ils pourraient être étendus à l’ensemble du territoire, conformément à la stratégie nationale de modernisation du secteur éducatif.

Pour l’heure, les cours ont repris normalement au CEG Pierre Lountala; l’incident, bien que spectaculaire, n’a pas entamé la détermination des enseignants, persuadés que la leçon la plus importante est celle de la vigilance collective.

Dans un contexte où la scolarisation reste l’une des priorités nationales, l’épisode de Dolisie rappelle qu’un système éducatif performant s’appuie autant sur la qualité des programmes que sur la sûreté des infrastructures. La sécurité devient ainsi une composante stratégique de la réussite collective.