Un verdict qui cristallise les enjeux de la Likouala

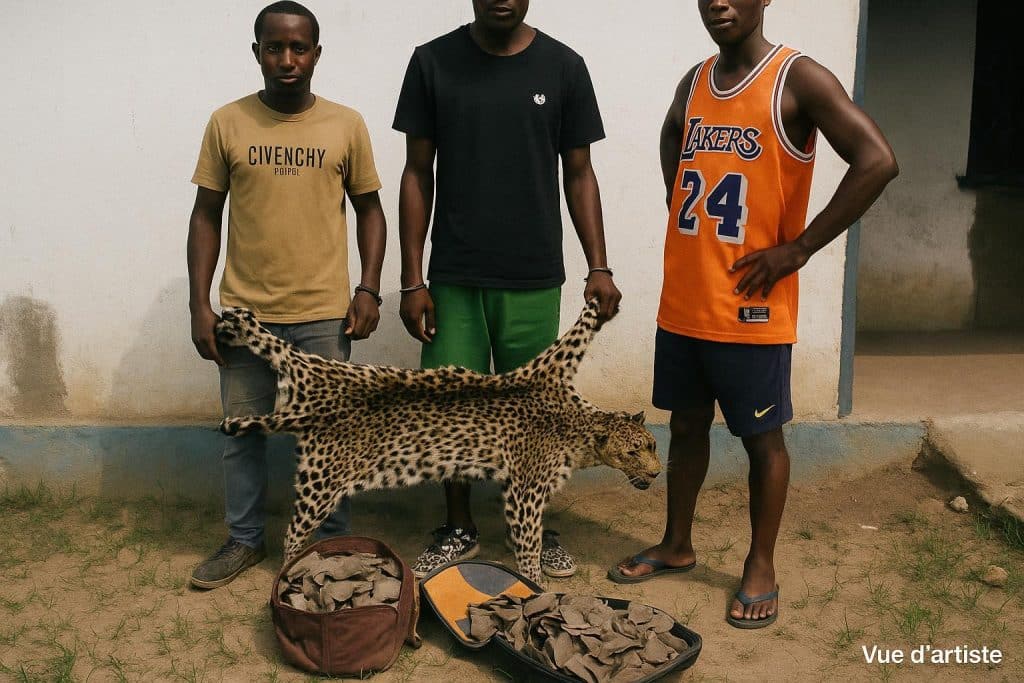

Le 26 juin 2025, la salle d’audience du Tribunal de grande instance d’Impfondo a retenu son souffle avant la lecture d’un jugement attendu par les défenseurs de la biodiversité. Reconnaissant Jodel Mouandola, Arel Ebouzi et Parfait Mbekele coupables de détention et tentative de commercialisation de trophées d’espèces intégralement protégées, la juridiction les a condamnés respectivement à trois ans et deux ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende globale d’un million de francs CFA et de trois millions de dommages et intérêts. En contextualisant la décision, le ministère public a insisté sur la dimension symbolique d’une peine qui « entend rappeler la sacralité du patrimoine faunique national ».

Si les murs austères du tribunal sont familiers des litiges forestiers, l’ampleur médiatique de cette affaire reflète la sensibilité croissante de l’opinion à la protection du pangolin géant et de la panthère. Dans une région où la faune reste un pilier de l’économie de subsistance, la dissuasion pénale apparaît comme un levier complémentaire des programmes de développement durable.

Des éléments à charge solidement documentés

Les faits, reconstitués lors de l’instruction, débutent le 27 mai 2025 par l’interpellation en flagrant délit de Jodel Mouandola et d’Arel Ebouzi, porteurs d’une peau de panthère, d’écailles et de griffes de pangolin. Le troisième prévenu, identifié comme propriétaire présumé, est appréhendé quelques heures plus tard à Épéna-Centre. Les trois hommes reconnaissent rapidement la matérialité des infractions. L’analyse scientifique des échantillons, réalisée par la Direction départementale de l’Économie forestière, confirme l’origine des trophées, conférant au dossier une solidité rarement démentie.

Pour la présidente du tribunal, « le degré d’organisation et la mobilité interurbaine des prévenus suggèrent des filières insérées dans des réseaux plus vastes qu’un simple braconnage de subsistance ». Cette appréciation, partagée par plusieurs ONG, nourrit l’hypothèse d’une criminalité faunique de plus en plus sophistiquée à l’échelle du Bassin du Congo.

Une synergie institutionnelle saluée par les observateurs

L’opération combine les efforts de la gendarmerie, de la Direction départementale de l’Économie forestière et l’appui technique du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage (PALF). Ce partenariat public-privé, encouragé par le ministère de l’Économie forestière, illustre la stratégie nationale : associer forces de sécurité, corps de contrôle et expertise de la société civile afin de garantir la traçabilité des preuves et la formation continue des enquêteurs.

À Brazzaville, un conseiller du ministère affirme que « la coopération avec les organisations spécialisées renforce la crédibilité internationale du Congo dans la mise en œuvre des conventions CITES ». Les bailleurs multilatéraux, pour leur part, voient dans ces opérations un indicateur de bonne gouvernance environnementale, susceptible de consolider l’attractivité des financements climatiques.

Une jurisprudence qui s’ancre dans la loi 37-2008

En rappelant l’article 27 de la loi 37-2008, le ministère public a souligné que le législateur congolais a rangé le pangolin géant et la panthère parmi les espèces intégralement protégées, c’est-à-dire interdites de toute détention, circulation ou commerce sans autorisation scientifique spécifique. La décision d’Impfondo confirme la volonté de donner pleine effectivité à ce texte en infligeant des peines dissuasives conformes aux standards régionaux.

Pour Me Alain Ondongo, avocat spécialisé en droit de l’environnement, le jugement « pourrait faire jurisprudence en consolidant la pratique des peines fermes, là où prévalaient jadis les sanctions avec sursis ». Selon lui, cette évolution répond aux impératifs de la Stratégie nationale et du Plan d’action biodiversité 2023-2030, récemment présenté aux partenaires techniques.

Biodiversité, économie locale et cohésion sociale

Au-delà du tribunal, la question centrale demeure celle de l’équilibre entre conservation et moyens de subsistance. Dans les villages riverains de la Likouala, la chasse représente souvent un complément alimentaire et financier. Les autorités, conscientes de cette réalité, articulent répression et alternatives économiques : agroforesterie, valorisation du miel forestier ou micro-crédit pour les femmes commerçantes. L’Office congolais de la faune et des aires protégées affirme que plus de mille foyers ont déjà bénéficié de ces dispositifs.

Les leaders communautaires interrogés estiment toutefois que l’accompagnement devra s’intensifier pour éviter que la pression sur la biodiversité ne se mue en conflit social. Certains demandent la création de comités de surveillance villageois dotés de prérogatives reconnues officiellement, afin d’impliquer directement les populations dans la protection de leur environnement immédiat.

Un signal diplomatique dans la lutte contre les crimes fauniques

Le temps fort judiciaire d’Impfondo dépasse la frontière congolaise. À l’approche des prochaines négociations sur le climat et la biodiversité, Brazzaville tient à souligner son rôle de pivot dans la préservation du deuxième massif forestier tropical de la planète. En sanctionnant promptement le trafic, le Congo se positionne comme partenaire crédible des initiatives régionales telles que le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo.

Au sein des cercles diplomatiques, plusieurs observateurs estiment que cette affaire pourrait alimenter les discussions sur le renforcement des mécanismes de financement basés sur les résultats, notamment les crédits carbone liés à la protection des espèces parapluies. La dissuasion pénale devient alors un argument pour capter des ressources destinées à la transition écologique.

Entre réalisme et ambition : perspectives d’avenir

La condamnation de juin 2025 marque une étape importante, mais non définitive, dans la lutte contre le crime faunique. Les juristes appellent déjà à la création de chambres spécialisées au sein des juridictions de première instance, qui permettraient de raccourcir les délais de traitement et d’harmoniser la jurisprudence. D’autres plaident pour le renforcement des brigades fluviales afin de surveiller les axes logistiques empruntés par les trafiquants.

L’État congolais, soutenu par ses partenaires au développement, semble déterminé à consolider cette dynamique. En témoigne l’annonce d’un programme de formation continue des magistrats et des forces de l’ordre sur la traçabilité numérique des preuves. Le verdict d’Impfondo rappelle in fine qu’une justice verte, conjugée à des politiques inclusives, constitue aujourd’hui l’un des fondements d’un développement durable authentiquement congolais.