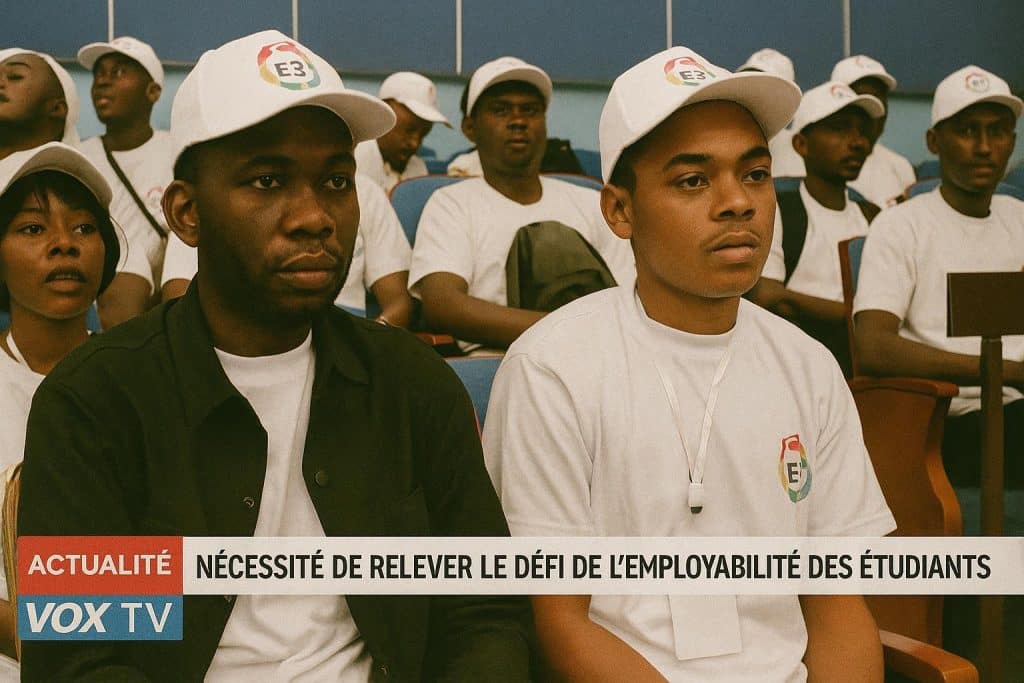

Pressions démographiques sur un marché du travail en mutation

À Brazzaville comme à Pointe-Noire, la sortie des facultés se mue en rituel collectif, empreint d’un mélange d’orgueil et d’inquiétude. Le pays compte près de 60 % de citoyens âgés de moins de vingt-cinq ans, et l’enseignement supérieur a vu ses effectifs tripler en une décennie. Cette progression fulgurante bouscule un marché de l’emploi encore dominé par le secteur pétrolier, volatil par nature, et par une fonction publique que l’État a décidé de rationaliser.

Selon les estimations de la Banque mondiale, quelque 20 000 diplômés supplémentaires arrivent chaque année dans la course aux opportunités, alors que l’économie formelle ne crée qu’un nombre limité de postes qualifiés. Cette tension alimente le sentiment d’un « décalage d’aspirations », pour reprendre l’expression du sociologue Jean-Marie Mabanza, entre l’idéal méritocratique véhiculé par le diplôme et la réalité structurelle d’un tissu productif en diversification progressive.

De l’amphi à l’entreprise : la difficile rencontre des besoins

L’Université Marien-Ngouabi, pierre angulaire du système public, forme chaque année des cohortes d’économistes, de juristes et de littéraires. Pourtant, les entreprises interrogées dans la dernière enquête de la Chambre de commerce soulignent, de façon récurrente, des lacunes en compétences numériques, en langues étrangères et en soft skills. Cette disjonction, loin d’être exclusivement congolaise, se révèle cruciale dans un pays où l’industrialisation s’esquisse.

Les filières scientifiques et technologiques demeurent sous-fréquentées, bien que la zone économique spéciale de Pointe-Noire réclame des profils d’ingénieurs, de data analysts ou de techniciens de maintenance. La formation professionnelle, souvent perçue comme une voie de repli, peine à se réinventer malgré son potentiel à absorber une partie importante de la jeunesse. Le défi consiste donc moins à produire des diplômés qu’à orchestrer une adéquation subtile entre capital humain et besoins sectoriels émergents.

Politiques publiques et réformes curriculaires en marche

Conscient de l’urgence, le gouvernement a inscrit la question de l’employabilité dans le Plan national de développement 2022-2026. L’adoption du système LMD, désormais généralisé, facilite la reconnaissance internationale des diplômes et encourage la modularité des parcours. Le ministère de l’Enseignement supérieur négocie parallèlement des conventions avec des entreprises d’État et des groupements privés afin de multiplier les stages obligatoires, gage d’une première socialisation professionnelle.

Par ailleurs, le Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement, doté de près de sept milliards de francs CFA, soutient les micro-projets portés par des jeunes diplômés. « Le pari est double : renforcer l’esprit d’initiative tout en désamorçant le réflexe d’attente envers la seule fonction publique », explique Fidèle Okouya, conseiller technique au ministère des PME. Dans la même veine, le chantier de numérisation des programmes, appuyé par l’UNESCO, ambitionne de rendre l’enseignement plus interactif et en phase avec les standards internationaux.

Incubateurs, numérique et auto-emploi : la riposte du secteur privé

Une génération d’entrepreneurs tente de convertir la vigueur statistique de la jeunesse en atout comparatif. L’incubateur Burotop Lab, implanté sur l’avenue Matsoua, héberge chaque année une vingtaine de start-up spécialisées dans la fintech, l’agri-business ou les énergies renouvelables. Le taux de survie à trois ans, supérieur à quarante pour cent, demeure encourageant dans un environnement encore mû par la logique de rente.

Le numérique, soutenu par l’expansion de la fibre et l’essor du mobile money, offre un terrain privilégié d’expérimentation. Des plateformes de tutorat en ligne, telles qu’Elimu243, ou des solutions de traçabilité agricole s’imposent en vitrines d’un savoir-faire localisé. Ces initiatives, bien qu’encore modestes, participent d’un changement culturel : elles érigent l’auto-emploi et l’innovation en alternatives crédibles à l’attente d’un recrutement classique.

Vers un pacte social pour une jeunesse économiquement intégrée

Le défi de l’employabilité n’est pas qu’économique ; il engage la stabilité sociale et la cohésion nationale. Les économistes soulignent qu’un point de chômage supplémentaire chez les jeunes accroît mécaniquement la vulnérabilité aux économies informelles, parfois illicites. À l’inverse, chaque projet innovant couronné de succès crée un effet d’entraînement vertueux, stimulant la consommation intérieure et renforçant la légitimité de l’action publique.

La réussite dépendra, en définitive, de la capacité des différents acteurs à nouer un contrat social renouvelé. Les universités doivent consolider leurs partenariats avec les branches professionnelles, l’État maintenir un climat des affaires prévisible, et les bailleurs internationaux calibrer leurs soutiens sur des filières à fort potentiel. Le Congo-Brazzaville, qui célèbre cette année le cinquantenaire de son université nationale, possède là l’occasion de transformer un afflux de talents en dividende démographique. À ce prix seulement, le youthquake congolais cessera d’être un mirage pour devenir un levier tangible de développement.