Brazzaville place la jeunesse au cœur de l’addictologie

Au cours d’une semaine studieuse à l’hôtel Péfaco de Brazzaville, cinquante agents de santé venus de onze départements ont plongé dans l’univers exigeant de l’addictologie. Leur mission, désormais, sera d’ouvrir une porte de sortie aux adolescents englués dans l’alcool, les drogues ou le tabac.

Changer de cap sanitaire et social

Cette session, tenue du 15 au 19 septembre 2025, marque le virage voulu par le gouvernement : combiner prévention, soins spécialisés et réinsertion sociale, au lieu de se limiter à la seule répression. L’enjeu national est clair : transformer une vulnérabilité collective en levier de développement humain.

Une agence dédiée à la réinsertion

L’atelier était piloté par l’Agence nationale d’insertion et de réinsertion sociales des jeunes, bras opérationnel du ministère chargé de la jeunesse. Créée en 2024, cette structure veut garantir à chaque jeune en difficulté une seconde chance, en s’appuyant sur des professionnels mieux armés scientifiquement.

Les formateurs tunisiens en première ligne

Pour assurer un transfert de compétences à la hauteur, la Société scientifique d’addictologie tunisienne a mobilisé cinq spécialistes aguerris. « Nous sommes venus partager des protocoles validés internationalement, tout en les adaptant aux réalités congolaises », a expliqué le professeur Mohamed Ben Saïd, coordonnateur pédagogique.

Un plaidoyer ministériel pour l’approche globale

Ouvrant les travaux, le ministre Hugues Ngouélondélé a insisté sur la « nécessité de changer de paradigme ». Selon lui, dépister tôt, soigner efficacement puis réintégrer socialement forment un triptyque complémentaire de la lutte policière. L’expertise étrangère vient, a-t-il ajouté, « renforcer la capacité nationale à sauver des vies ».

Un programme pédagogique en sept volets

Durant trois modules en présentiel, les participants ont appris à reconnaître les substances psychoactives les plus courantes, à mesurer le degré de dépendance et à élaborer des plans de soins individualisés. Deux sessions en ligne ont, ensuite, approfondi les techniques d’entretien motivationnel et la prise en charge familiale.

Immersion clinique à Aubeville

Un stage pratique, prévu au Centre d’insertion et de réinsertion d’Aubeville, dans la Bouenza, clôturera le cursus. Sur place, les agents seront confrontés à la réalité clinique : adolescents en sevrage, familles démunies, équipes pluridisciplinaires. Une immersion pensée pour consolider les acquis et stimuler l’empathie.

Un réseau sentinelle sur tout le territoire

Selon Frenel Loembé, docteur en santé publique et chef de projet des centres d’addictologie, l’objectif final est de « constituer un réseau de sentinelles capables de repérer les signaux faibles dans chaque centre de santé intégré ». À ses yeux, cette vigilance rapprochée empêchera de nombreux basculements irrémédiables.

Tabacologie, la porte d’entrée traitée en priorité

L’apport de la tabacologie n’a pas été négligé. Le tabac, souvent premier contact des jeunes avec l’addiction, sert de porte d’entrée à d’autres substances. Des protocoles de sevrage combinant substituts nicotiniques, suivi psychologique et activités physiques seront testés, en partenariat avec des tabacologues belges et français annoncés.

Des retours de terrain déjà prometteurs

Au-delà des chiffres, l’impact humain fut tangible tout au long de la semaine. Aline, infirmière à Pointe-Noire, reconnaît avoir « pris conscience de l’importance d’impliquer les familles à chaque étape ». Pour Armand, technicien de laboratoire à Ouesso, la découverte des tests rapides de dépistage a ouvert « de nouvelles perspectives thérapeutiques ».

Une charte éthique contre la stigmatisation

La dimension éthique a, elle aussi, traversé les débats. Plusieurs intervenants ont rappelé que le secret médical, la dignité des patients et la lutte contre la stigmatisation doivent rester des repères infranchissables. Une charte de bonnes pratiques, inspirée des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, sera diffusée.

Vers des centres de référence départementaux

Les pouvoirs publics misent sur la duplication rapide du modèle. Dès 2026, chaque chef-lieu de département devrait disposer d’au moins un centre de référence, selon une feuille de route en cours de finalisation. Le budget, inscrit dans le programme jeunesse, prévoit la rénovation d’unités existantes et la création d’autres.

Capital humain et rendement social

Pour le sociologue Théodore Ibola, la stratégie gouvernementale s’inscrit « dans une logique de capital humain ». Il estime qu’un jeune réinséré devient un contributeur économique, alors qu’un jeune abandonné coûte au collectif. La formation actuelle représente, selon lui, « un investissement à rendement social garanti ».

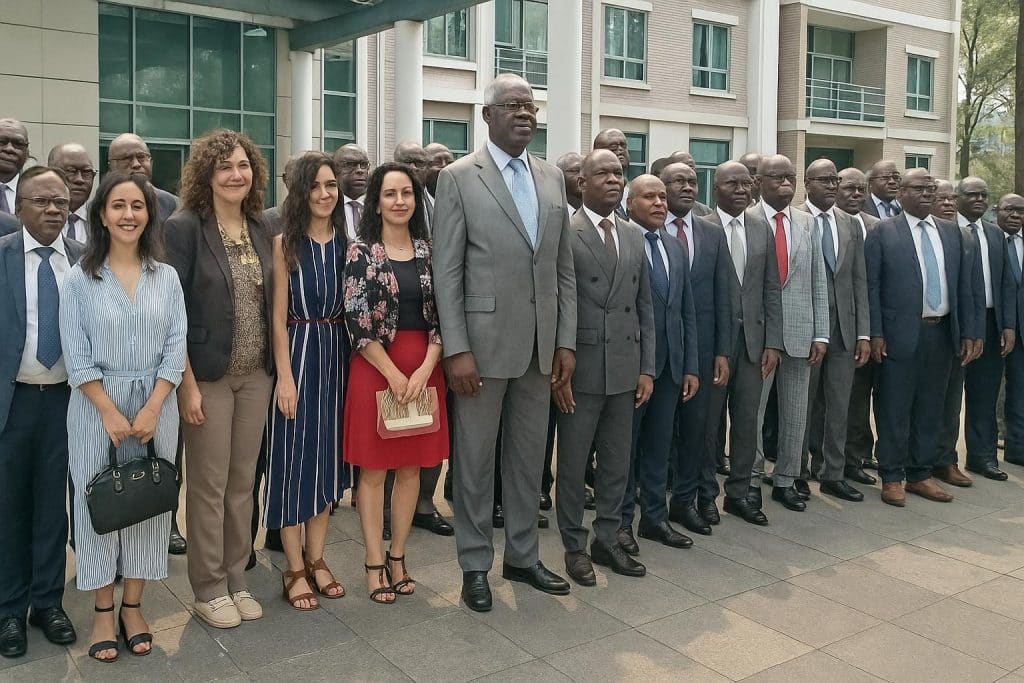

Soutien diplomatique et reconnaissance africaine

Les partenaires internationaux saluent aussi la démarche. L’ambassade de Tunisie à Brazzaville, qui a facilité la venue des formateurs, y voit « une illustration concrète de la solidarité Sud-Sud ». De son côté, l’Union africaine a inscrit l’expérience congolaise dans son tableau des initiatives régionales à suivre.

Pérenniser la veille scientifique

Reste le défi de la pérennité. Le docteur Loembé rappelle que les addictions évoluent vite, avec l’émergence de nouvelles substances de synthèse. Un comité scientifique, associant universités, police scientifique et douanes, sera chargé d’actualiser régulièrement les modules, afin que la formation ne prenne jamais de retard sur la réalité.

Des certifications pour relayer l’expertise

À l’issue de la cérémonie de clôture, chaque participant a reçu un certificat reconnu par l’Ordre national des médecins. Beaucoup repartiront vers leurs communes dès lundi, forts d’un sentiment de responsabilité partagée. Leur nouveau savoir-faire devrait, à terme, ouvrir de multiples voies de résilience pour la jeunesse congolaise.

Impliquer les familles et la communauté

En filigrane, les familles restent les premières alliées. Un guide pratique, rédigé durant la formation, sera distribué dans les établissements scolaires et les mairies. Il détaillera les signes d’alerte précoces et les numéros utiles, afin de renforcer le maillage communautaire.