Une candidature africaine au cœur de Paris

Le salon feutré d’une représentation diplomatique parisienne a servi de décor à une séquence stratégique : la présentation des ambitions congolaises pour l’Unesco. Depuis plusieurs mois, Brazzaville construit une campagne patiente destinée à hisser Firmin Édouard Matoko à la direction générale de l’institution onusienne.

L’enjeu dépasse le simple fait de placer un ressortissant congolais. Au-delà, il s’agit de proposer une lecture africaine des défis mondiaux : éducation inclusive, sauvegarde du patrimoine et promotion d’un dialogue interculturel que le continent nourrit depuis des siècles.

Denis Christel Sassou Nguesso en première ligne

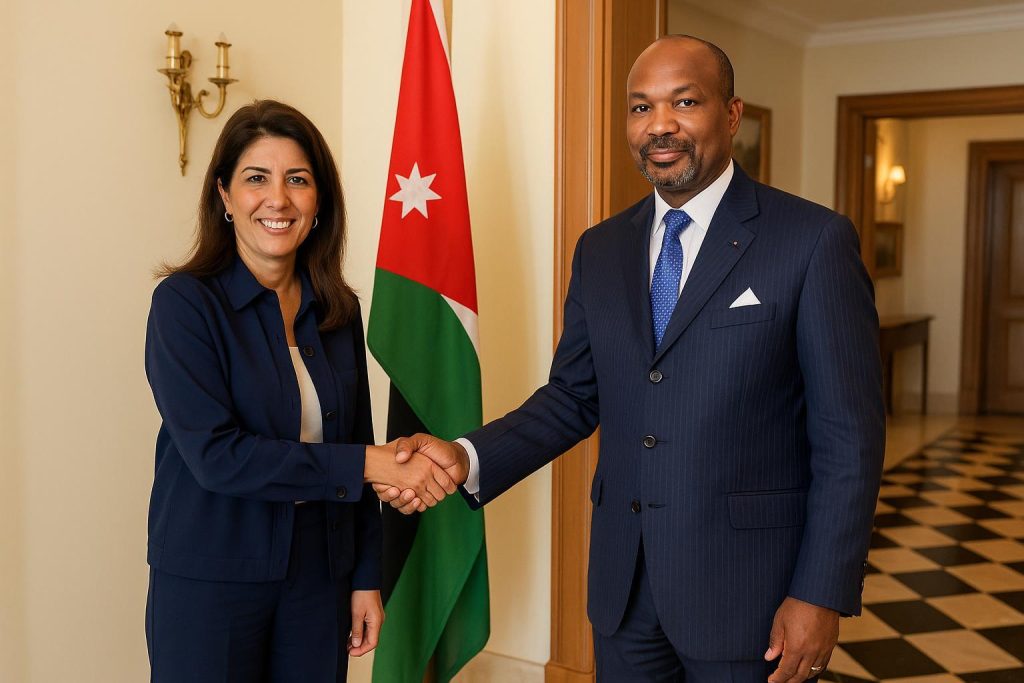

Ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso pilote personnellement la campagne. Le 29 septembre 2025, il a rencontré Son Excellence Leena Al-Hadid, ambassadrice du Royaume hachémite de Jordanie auprès de l’Unesco, pour détailler la vision congolaise.

Sur son compte X, le ministre a résumé l’échange : présentation de la plateforme programmatique de Matoko et demande formelle de soutien d’Amman. Le message souligne également l’engagement de Brazzaville à « contribuer activement au rayonnement et à l’efficacité de l’Unesco ».

Leena Al-Hadid, interlocutrice stratégique

Diplomate chevronnée, Leena Al-Hadid cumule les fonctions d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en France, auprès du Saint-Siège et de Monaco. Son parcours aux Nations unies, à Vienne, Bruxelles puis Genève, lui confère une connaissance fine des rouages multilatéraux.

Convaincre une telle voix pèse lourd : la Jordanie appartient à un groupe régional charnière, capable d’influencer plusieurs votes lors du Conseil exécutif. Chaque engagement obtenu ouvre un faisceau d’alliances déterminantes dans une élection où le moindre bulletin compte.

La diplomatie congolaise muscle son jeu

La République du Congo multiplie les consultations bilatérales depuis l’annonce de la candidature. De Bamako à Brasilia, des courriers officiels circulent, portés par des émissaires chargés d’expliquer le projet Matoko : « Bâtir l’Unesco de la prochaine décennie, tournée vers l’humain et le numérique », selon la formule récurrente du dossier.

Cette stratégie s’inscrit dans la tradition diplomatique impulsée par le président Denis Sassou Nguesso, qui plaide pour une Afrique actrice des décisions mondiales. Chaque déplacement ministériel devient une tribune pour rappeler la place du Congo-Brazzaville au sein des coalitions africaines.

Le parcours de Firmin Édouard Matoko

Né à Brazzaville, Matoko connaît l’Unesco de l’intérieur. Il y a dirigé le département Afrique pendant plusieurs années, pilotant des programmes d’alphabétisation, de préservation des langues et de protection du patrimoine immatériel. Ses pairs louent son sens du consensus et sa capacité à traduire des idées en actions.

Ses soutiens mettent en avant une carrière débutée dans l’enseignement supérieur congolais, avant un passage remarqué au ministère de la Culture. Cette double expertise, académique et administrative, nourrit une candidature qualifiée de « complète » par plusieurs observateurs.

Trois prétendants pour un fauteuil

Le scrutin de 2025 ne s’annonce pas sans rivalités. Le Dr Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, ancien ministre égyptien du Patrimoine, et Gabriela Lian Ramos Patino, diplomate mexicaine, défendront également leur vision. Chacun chasse sur un terrain où la diplomatie douce, les équilibres régionaux et la personnalité comptent autant que le programme.

Pour Matoko, la concurrence égyptienne ajoute une dimension africaine supplémentaire : le continent devra arbitrer entre deux profils complémentaires, tout en conservant une unité de façade face aux candidatures issues d’autres régions.

Un moment charnière pour l’Afrique

Les soutiens africains soulignent un argument principal : depuis 1987, aucun ressortissant subsaharien n’a occupé la tête de l’Unesco. Porter Matoko serait, selon eux, réparer un déséquilibre historique et donner à l’institution un souffle nouveau, adossé aux réalités d’un continent jeune et créatif.

Le ministre congolais insiste : « L’Afrique ne cherche pas un privilège, mais la légitime reconnaissance de ses contributions à la science, à la culture et à l’éducation mondiales ». Une rhétorique qui touche plusieurs partenaires d’Asie ou d’Amérique latine, sensibles aux questions d’équité géopolitique.

Des thèmes de campagne rassembleurs

Le programme Matoko repose sur trois axes. D’abord, l’éducation numérique inclusive : généraliser l’accès aux contenus pédagogiques via des plateformes à bas coût. Ensuite, la sauvegarde des langues maternelles, vitales pour la diversité culturelle. Enfin, la consolidation de la recherche scientifique en faveur du développement durable.

Ces priorités dialoguent avec celles de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des Objectifs de développement durable. Leur articulation offre à la candidature congolaise un socle conceptuel cohérent, perçu comme un pont entre priorités régionales et agenda global.

Synergies public-privé mises en avant

La présence de Denis Christel Sassou Nguesso, en charge des partenariats public-privé, n’est pas anodine. Le ministre souligne la volonté de mobiliser des acteurs économiques pour soutenir les initiatives éducatives et culturelles de l’Unesco. Des fondations congolaises se disent prêtes à co-financer des projets pilotes sur le continent.

Cette ouverture séduit des États membres soucieux de diversifier les sources de financement de l’agence. Elle renvoie également à la doctrine congolaise d’une coopération « gagnant-gagnant », où les compétences locales s’allient aux ressources globales.

Un calendrier sous haute tension

D’ici la fin du premier semestre 2026, les candidats devront présenter officiellement leur feuille de route devant le Conseil exécutif. Les consultations privées continueront jusque-là, ponctuées de forums culturels et de visites dans les sièges régionaux de l’Unesco.

À Paris, la délégation congolaise affute déjà sa stratégie pour le dernier sprint : multiplier les rapprochements avec les groupes électoraux, sécuriser les voix indécises et rappeler que l’élection d’un Africain serait un signal fort en faveur de l’équilibre multilatéral.

Paris, caisse de résonance diplomatique

Lorsque Denis Christel Sassou Nguesso traverse l’Esplanade des Invalides pour rejoindre une chancellerie, chaque entretien nourrit une dynamique plus vaste. Brazzaville ne vise pas seulement un poste, mais l’affirmation d’un leadership régional dans les forums multilatéraux.

Cette posture proactive trouve un écho positif chez plusieurs diplomates qui saluent « le professionnalisme et la courtoisie » du ministre congolais, selon un conseiller proche du dossier. La méthode, faite d’écoute et d’arguments chiffrés, tranche avec certaines campagnes jugées trop emphatiques.

Un pari sur le long terme

Quel que soit l’issue du vote, la République du Congo capitalise déjà sur la visibilité offerte par la candidature Matoko. Le pays se positionne comme porte-voix d’initiatives régionales en matière d’éducation et de culture, deux secteurs que Brazzaville finance durablement.

La candidature sert ainsi de laboratoire d’idées. Des notes conceptuelles, diffusées aux partenaires, détaillent des projets potentiels : une plateforme de ressources éducatives librement accessibles en Afrique centrale et des programmes de protection des sites paléoanthropologiques du bassin du Congo.

Vers une convergence africaine

Plusieurs capitales du continent estiment que soutenir un candidat subsaharien renforcera la crédibilité africaine lors des négociations climatiques et sanitaires à venir. La diplomatie congolaise argumente sur cette complémentarité, évoquant un « effet d’entraînement » au service de l’ensemble des voix africaines.

Des sources proches de l’Union africaine confirment des discussions en cours pour un éventuel soutien collectif à Matoko. Ce scénario, s’il se concrétise, donnerait un atout déterminant à Brazzaville dans la dernière ligne droite.

Le facteur jeunesse et diaspora

La campagne insiste sur la mobilisation de la diaspora congolaise et africaine en Europe. Des universitaires et entrepreneurs franciliens relaient le message sur les réseaux sociaux, générant un écho médiatique positif autour de Matoko. Ce relais bénévole élargit la portée du discours officiel.

« Nous voulons montrer qu’une nouvelle génération peut s’impliquer dans la gouvernance globale », explique un coordinateur associatif. L’argument trouve un terrain favorable auprès d’États membres souhaitant dynamiser l’image de l’Unesco.

Un écosystème culturel mobilisé

Artistes congolais, écrivains et conservateurs de musées apportent également leur voix. Leur objectif : rappeler la richesse du patrimoine du Congo-Brazzaville, des pétroglyphes de Dimonika aux rumbas classées, et démontrer la légitimité culturelle d’un candidat issu de ce creuset.

Ces soutiens illustrent la dimension participative de la campagne : loin d’être un exercice de chancelleries, elle s’enracine dans une effervescence culturelle, miroir de l’ambition universaliste défendue par Matoko.

De la vision à l’action

À mesure que l’échéance approche, le Congo-Brazzaville affine un message simple : l’Unesco doit répondre aux défis contemporains en s’appuyant sur tous ses membres, sans hiérarchies implicites. Firmin Édouard Matoko entend incarner ce renouveau, soutenu par une diplomatie congolaise résolue et méthodique.

Les prochaines semaines diront si cette détermination trouvera l’écho nécessaire au sein des couloirs feutrés de la place de Fontenoy. D’ici là, Brazzaville continue de tisser patiemment son réseau de soutiens, convaincue que l’Afrique peut, plus que jamais, parler d’une seule voix.