Une date stratégique à haute portée symbolique

Le choix du 14 août – veille du soixante-cinquième anniversaire de l’accession du Congo à la souveraineté internationale – ne doit rien au hasard. En faisant paraître son nouvel ouvrage la veille d’une commémoration majeure, Milie Théodora Miéré inscrit délibérément sa réflexion dans la dynamique nationale de consolidation des institutions et d’ouverture économique. À Brazzaville comme à Paris, l’agenda politique de 2024 s’articule en effet autour d’une priorité partagée : adapter les organisations publiques et privées aux exigences d’un environnement globalisé, tout en préservant la cohésion sociale. « Les entreprises deviennent des micro-sociétés où se rejouent les tensions et les solidarités d’une nation », note l’autrice dans son avant-propos, soulignant l’imbrication étroite entre projet d’entreprise et projet de société.

La culture d’entreprise, prisme de transformation

De la vague managériale des années 1980 à l’irruption des plateformes numériques, l’essai intitulé « Culture ou cultures d’entreprise » propose un retour analytique sur les grandes matrices idéologiques qui structurent encore le discours organisationnel. Milie Théodora Miéré rappelle que la culture d’entreprise, longtemps considérée comme un épiphénomène, devient, à l’ère post-fordiste, l’élément cardinal du changement stratégique. L’autrice mobilise une historiographie internationale, tout en s’attachant à la spécificité des sociétés africaines où les héritages pré-coloniaux, notariaux ou communautaires colorent l’éthos professionnel. Sa thèse centrale est sans ambiguïté : toute mutation durable suppose une intériorisation partagée des valeurs fondatrices.

Le rôle matriciel de la communication interne

Si l’ouvrage convoque abondamment les théories de la sociologie des organisations, il en propose une relecture pragmatique. La transmission organisée des significations nouvelles, insiste l’autrice, ne se décrète pas ; elle se scénarise. Dans un entretien accordé à notre rédaction, la professeure observe que « la communication interne, lorsqu’elle est replacée dans son contexte socio-symbolique, devient un moteur d’appropriation plutôt qu’un simple outil d’information ». Une telle approche résonne avec les orientations prises par plusieurs entreprises congolaises engagées dans les zones économiques spéciales, lesquelles multiplient ateliers participatifs et dispositifs d’écoute pour accompagner leur montée en gamme. Les sciences de l’information, souligne Miéré, offrent ici un instrument précieux pour conjuguer efficacité économique et bien-être au travail, conformément aux objectifs de modernisation prônés par les autorités nationales.

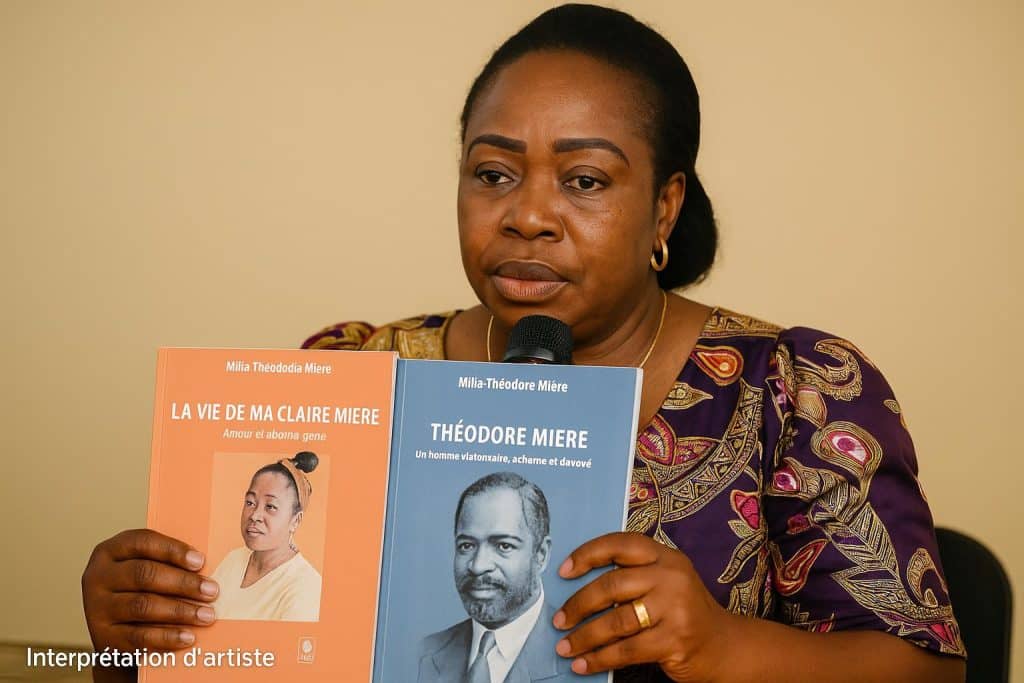

Portrait d’une chercheuse au service du terrain

Docteure en sciences de l’information et de la communication, habilitée à diriger des recherches, Milie Théodora Miéré enseigne à l’Université de Versailles – Paris-Saclay tout en pilotant le laboratoire Larequoi. Cette double appartenance, académique et pragmatique, confère à son propos une densité rarement observée dans les manuels de management. Ses précédents ouvrages – quatre parus en 2022 en hommage à ses parents, puis un essai sur la téléphonie mobile et la mobilisation sociale en 2024 – témoignent d’une trajectoire nourrie d’engagements personnels et de terrains multiples. « Je chemine entre le Cap-Vert, Pointe-Noire et les couloirs de l’OCDE, car la parole des salariés vaut autant que les graphiques macro-économiques », confie-t-elle, rappelant que la recherche se doit d’être transnationale pour saisir les circulations de savoirs.

Implications pour le tissu économique congolais

En filigrane, l’ouvrage participe d’une réflexion plus large sur la diversification de l’économie congolaise, esquissée dans le Plan national de développement et relayée par les partenaires internationaux. Valoriser le capital humain, renforcer la gouvernance interne, développer un leadership éthique : autant de thèmes que l’essai éclaire sous l’angle culturel. Les PME de Brazzaville ou de Dolisie trouveront dans ces pages un vade-mecum méthodologique, tandis que les grands groupes du secteur pétrolier pourront y puiser des pistes pour harmoniser leur talent pool. La démarche, loin de toute prescription uniforme, invite à épouser la pluralité des références locales – langues, rites, trajectoires – afin de mieux irriguer l’innovation. À l’heure où le numérique ouvre de nouveaux corridors de croissance, la culture d’entreprise, argumente Miéré, doit devenir une ressource partagée, indissociable de la responsabilité sociale et du patriotisme économique encouragés par les autorités.