Un acte technique à portée symbolique

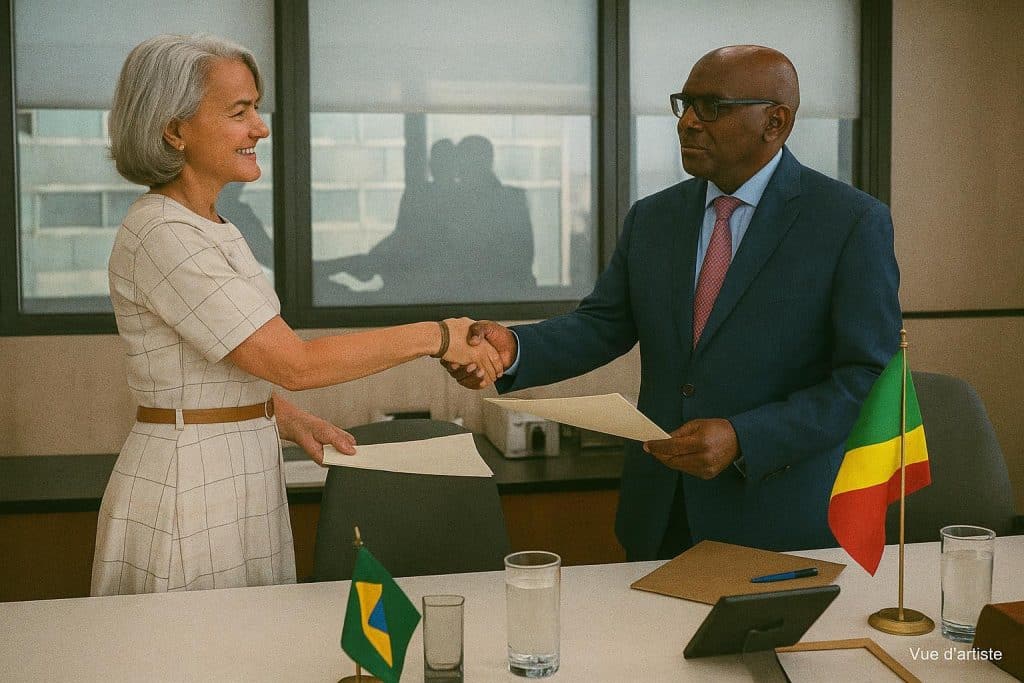

À première vue, la signature, le 22 juillet au siège du ministère brésilien des Finances, du premier avenant aux accords de rééchelonnement conclus en 2014 pourrait passer pour un simple ajustement comptable. Il n’en est rien. La République du Congo, représentée par l’ambassadeur Louis Sylvain-Goma, et la République fédérative du Brésil, incarnée par la procureure Sônia de Almendra F. Portella Nunes, ont validé la substitution du défunt Libor par le Term SOFR, nouveau barème de référence du marché. Derrière cette opération se joue la crédibilité financière de Brazzaville sur la scène internationale et la volonté de Brasilia d’ancrer davantage sa politique africaine dans le concret.

Les arcanes de la renégociation

L’abandon du Libor, abandonné par la place londonienne pour cause de vulnérabilité aux manipulations, n’est pas anodin. Le Term SOFR, publié par Bloomberg, repose sur des transactions effectives sur bons du Trésor américain et offre donc une transparence que saluent les techniciens. Pour le Congo, l’enjeu est double : sécuriser un taux moins volatile et démontrer sa capacité à adapter ses instruments financiers aux standards mondiaux. Pour le Brésil, il s’agit d’illustrer une gestion responsable de ses créances bilatérales et de consolider son rôle de pivot parmi les économies émergentes.

Un contexte macroéconomique en mutation

Cette avancée intervient après une période marquée par la contraction des recettes pétrolières congolaises et la pandémie de Covid-19, événements qui ont mis à l’épreuve la soutenabilité de la dette publique. Depuis 2021, Brazzaville a entrepris, avec l’appui du Fonds monétaire international, un programme de réformes budgétaires visant à assainir ses finances. L’avenant signé à Brasilia est donc perçu par de nombreux analystes comme un « signal de confiance » envoyé aux bailleurs multilatéraux, d’autant qu’un second avenant, actuellement à l’examen au Sénat brésilien, prévoit de réduire la charge globale du service de la dette congolaise.

L’axe Brazzaville-Brasilia, une diplomatie pragmatique

La coopération entre les deux États ne date pas d’hier. Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 4 mars 1980, le fil du dialogue n’a jamais été rompu. Trois visites officielles du président Denis Sassou Nguesso au Brésil et une visite du président Luiz Inácio Lula da Silva à Brazzaville, ponctuées par la création d’une commission mixte, ont tissé une toile d’échanges incluant agriculture, énergie, défense et culture. Selon un ancien haut fonctionnaire brésilien interrogé à Brasilia, « la gestion de la dette n’est que la partie émergée d’un partenariat qui conjugue solidarité politique et réalisme financier ».

Perspectives pour les finances publiques congolaises

Dans l’immédiat, la migration vers le Term SOFR devrait lisser la courbe des intérêts et faciliter la planification budgétaire annuelle du ministère congolais des Finances. À moyen terme, le second avenant attendu pourrait dégager des marges de manœuvre budgétaires estimées à plusieurs dizaines de millions de dollars, ressources susceptibles d’être réorientées vers les programmes sociaux prioritaires. À long terme, l’opération conforte la stratégie congolaise de diversification de ses partenaires et renforce l’image d’un État disposé à respecter ses engagements tout en négociant des conditions plus soutenables.

Du côté brésilien, l’accord renforce la réputation d’un créancier à l’écoute des réalités économiques de ses partenaires africains. Il illustre aussi le retour de Brasília dans l’arène de la coopération Sud-Sud, un axe redevenu prioritaire depuis l’investiture du président Lula. La dimension politique n’échappe à personne : dans un environnement géopolitique concurrencé, consolider des alliances stables sur le continent africain devient un levier de soft power aussi décisif que la signature d’un traité commercial.

Un jalon au sein d’une stratégie régionale plus large

Si l’attention médiatique s’est focalisée sur la clause technique du taux de référence, les observateurs régionaux retiennent surtout l’ouverture d’un nouveau cycle. Le Congo, engagé dans la Zone de libre-échange continentale africaine, cherche à améliorer sa notation souveraine pour attirer des investissements privés dans les infrastructures et les industries de transformation. La discipline budgétaire et la modernisation de la dette, dont l’avenant avec le Brésil devient un cas d’école, serviront d’arguments lors des prochaines émissions obligataires sur les marchés internationaux.

À l’échelle de l’Amérique latine, le dossier est suivi de près par d’autres créanciers publics de pays africains, conscients que la refonte mondiale des indices de référence financiers les concerne également. Le Brésil, en anticipant ces évolutions, se positionne comme faiseur de normes, consolidant ainsi son statut de leader régional capable de dialoguer d’égal à égal avec ses partenaires du continent noir.

Vers une gouvernance de la dette plus inclusive

En dernière analyse, l’avenant du 22 juillet dépasse le strict terrain contractuel ; il participe d’une réflexion plus large sur la gouvernance mondiale de la dette. Les réformes du marché interbancaire poussent les États à adopter des mécanismes plus robustes et à renforcer la transparence. Brazzaville, en jouant la carte de l’anticipation plutôt que celle de l’attentisme, envoie un message d’ouverture aux partenaires techniques et financiers. Pour la société civile congolaise, qui suit avec vigilance l’évolution de la dette publique, la démarche pourrait constituer une occasion de réclamer, à l’avenir, une plus grande implication des acteurs non étatiques dans la définition de la stratégie d’endettement.

En filigrane, l’initiative rappelle que la soutenabilité de la dette n’est pas seulement une équation macroéconomique ; elle est indissociable des aspirations sociales et des impératifs de développement durable. Le tango financier congolais-brésilien, ponctué de signatures méticuleuses et de tractations feutrées, montre que la coopération Sud-Sud peut se réinventer autour d’outils modernes et d’un esprit de partenariat plus équilibré.