Une démographie juvénile au cœur des priorités nationales

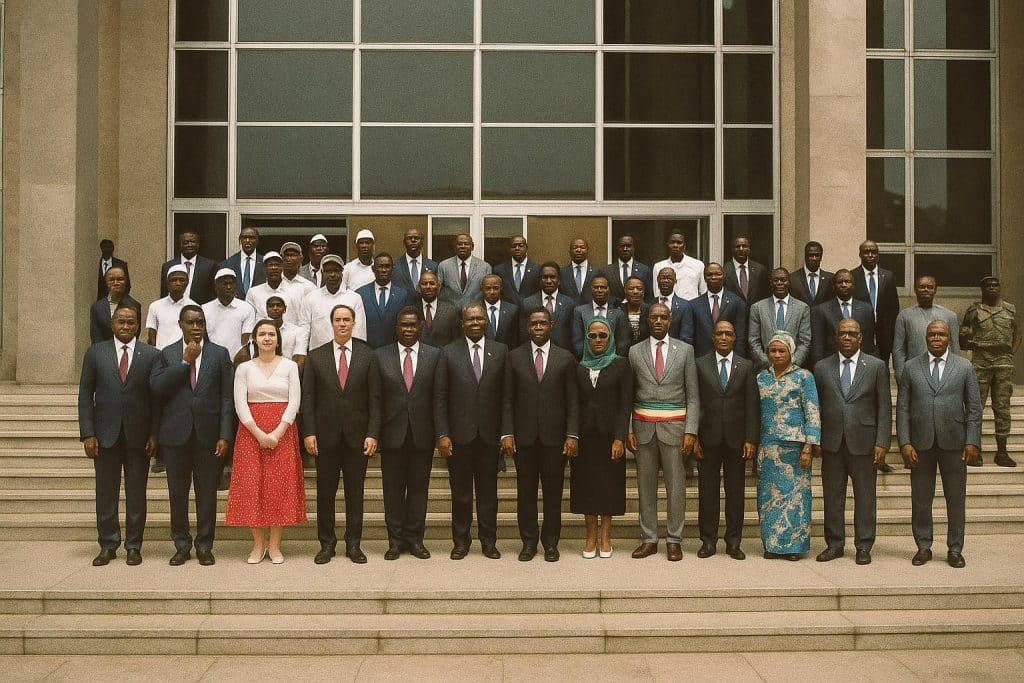

À l’heure où la République du Congo s’inscrit dans une phase de diversification économique, la statistique n’a rien d’abstrait : plus d’un million deux cent mille citoyens âgés de vingt à trente-neuf ans, soit près d’un tiers de la population totale, constituent le noyau dur de la demande en insertion professionnelle. Pour les décideurs, cette concentration générationnelle représente autant une responsabilité qu’une opportunité stratégique. Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, ouvrant à Brazzaville les assises sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des étudiants, a rappelé que « la capacité de l’État à répondre aux enjeux d’un monde interconnecté se juge à l’aune des ambitions de sa jeunesse ». Derrière la formule, transparaît la volonté gouvernementale de transformer le capital démographique en avantage compétitif, plutôt que de le laisser se muer en foyer de vulnérabilités sociales.

La vision gouvernementale : de l’incubation académique à la création d’emplois

En inscrivant la séquence 2024-2025 dans la continuité d’une même dynamique, le président Denis Sassou Nguesso entend consolider les réformes déjà amorcées. L’exécutif mise sur un triptyque articulant modernisation des curricula universitaires, politique d’incubation et accès simplifié aux dispositifs de financement. « Trouver un emploi, créer un emploi, c’est votre autonomisation », a martelé le chef du gouvernement devant un auditoire composé d’étudiants et de recteurs, soulignant la corrélation étroite entre initiative individuelle et transformation macro-économique. Le message, loin de se limiter à l’incantation, s’appuie sur plusieurs chantiers : la révision des référentiels de compétences, la multiplication d’espaces de coworking au sein des campus et le déploiement de guichets de microcrédit adaptés aux porteurs de projets issus des filières scientifiques comme des sciences humaines.

Universités, entreprises et territoires : la triangulation des compétences

Pour les organisateurs des assises, la lutte contre le chômage ne saurait être une affaire d’appareils administratifs seuls. Le choix d’un format réunissant pouvoirs publics, secteur privé et collectivités territoriales traduit une conviction : l’employabilité s’ancre d’abord dans les écosystèmes locaux. La création de passerelles entre l’université Marien-Ngouabi, les chambres consulaires et les mairies vise à rendre plus fluide la circulation des savoirs et des opportunités. Un entrepreneur des télécommunications présent aux débats résume l’enjeu : « Nous avons besoin de chercheurs qui connaissent les contraintes du terrain, et d’étudiants qui prennent la mesure des impératifs industriels dès la première année. » D’où l’accent mis sur l’alternance, les stages longs et l’apprentissage, considérés comme leviers de socialisation professionnelle autant que comme vecteurs d’adéquation formation-emploi.

Entrepreneuriat étudiant et diplomatie scientifique francophone

La ministre de l’Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuelle, s’est appuyée sur le Manifeste pour la diplomatie scientifique francophone pour conférer aux assises une dimension résolument internationale. L’argument est double. D’une part, l’espace francophone offre aux start-ups congolaises un marché linguistique étendu. D’autre part, l’inscription de la professionnalisation dans les standards du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur renforce la crédibilité académique des diplômes nationaux. En se disant prête à « faire converger laboratoires et incubateurs au sein d’un réseau d’excellence », la ministre dessine un horizon où l’étudiant-entrepreneur bénéficie non seulement d’un label national, mais aussi d’un passeport scientifique transfrontalier. La démarche répond à une logique d’attractivité, celle qui fait de Brazzaville un carrefour pour les investisseurs recherchant des talents formés selon des référentiels reconnus.

Cap sur 2025 : vers un capital humain agile et résilient

Au-delà de la rhétorique, les jeunes eux-mêmes manifestent un désir d’engagement assumé. Garly Chèrubin Will-Rudel Ibara, président de l’Union libre des élèves et étudiants du Congo, affirme que sa génération « ne veut plus seulement compter, mais construire et transformer ». Son interpellation rejoint les observations de plusieurs sociologues congolais pour qui la nouvelle cohorte d’étudiants se caractérise par une forte sensibilité aux enjeux climatiques et un intérêt croissant pour les solutions numériques à impact social. Une telle posture rejoint la stratégie nationale de transformation digitale, laquelle prévoit l’extension de la fibre optique jusque dans les zones semi-urbaines, afin que l’esprit d’entreprise ne soit pas l’apanage des seuls campus de la capitale.

À l’approche de 2025, horizon symbolique choisi comme prolongement de 2024, l’exécutif congolais souhaite consolider les indicateurs de création d’entreprises portées par les moins de quarante ans et accroître la part des stages rémunérés dans les cursus universitaires. L’enjeu dépasse la simple comptabilité d’emplois. Il s’agit de consolider un capital humain capable d’absorber les mutations technologiques, d’anticiper les chocs exogènes et d’animer la chaîne de valeur locale, depuis l’agro-transformation jusqu’aux services financiers. Dans ce mouvement, chaque faculté, chaque centre de formation professionnelle, chaque incubateur consacre l’idée que la jeunesse congolaise n’est pas seulement objet de politiques publiques, mais sujet politique à part entière, bâtisseur d’un futur partagé.