Brazzaville au carrefour des mémoires musicales

Sous l’immense coupole du Palais des Congrès, les premières mesures de percussions ont rappelé que Brazzaville n’est pas seulement la capitale administrative de la République du Congo ; elle est aussi le centre névralgique d’une sociabilité musicale panafricaine. Le Festival Panafricain de Musique, porté par le ministère de la Culture et des Arts et soutenu par plusieurs partenaires institutionnels, répond à une double ambition : offrir une vitrine aux créateurs contemporains et inscrire la rumba congolaise, récemment classée au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO, dans une dynamique de longue durée.

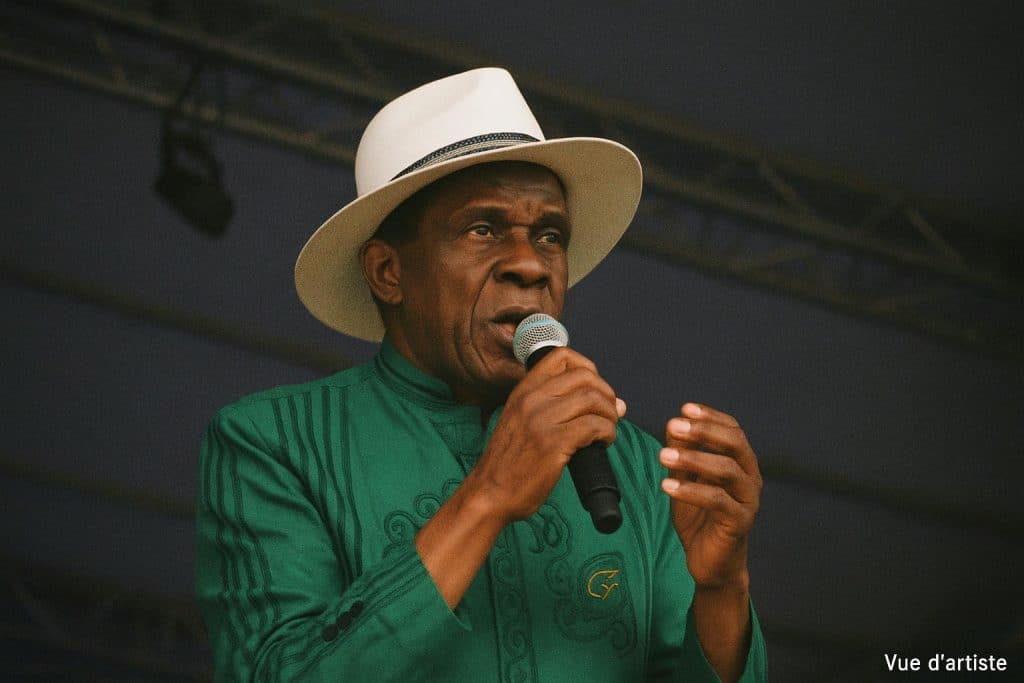

Clotaire Kimbolo, témoin et acteur de l’histoire

Parmi les voix qui ont retenti lors de cette 12ᵉ édition, celle de Clotaire Kimbolo s’est détachée avec un éclat singulier. Le doyen, qui partage son parcours avec celui du FESPAM depuis 1996, revendique une position d’« acteur-mémoire » : « Chaque performance est un rappel de notre passé commun et un engagement pour l’avenir », confie-t-il dans les coulisses. Cette posture s’apparente à ce que les sociologues appellent le rôle de « gardien de la tradition », figure clé dans les sociétés où la transmission orale prime encore sur l’édition écrite.

Des tournées internationales à la diplomatie culturelle

La trajectoire de Kimbolo illustre la capacité de la musique congolaise à fonctionner comme vecteur diplomatique. De Montréal à Maputo, l’artiste a entonné l’hymne national congolais, révélant ainsi une forme de soft power qui, sans se confondre avec l’action gouvernementale, complète l’image d’un pays attaché à ses racines et ouvert aux dialogues interculturels. « À chaque fois, le public se lève, et je mesure la portée symbolique de nos harmonies », raconte-t-il. La scène devient alors un espace de négociation identitaire, où le musicien représente plus qu’un individu : il incarne l’épaisseur historique d’une nation.

Sauvegarder les répertoires oubliés

Si l’artiste se félicite de la ferveur du public, il n’en demeure pas moins préoccupé par la disparition progressive de certains répertoires. « Quand un musicien s’éteint, ses compositions risquent de sombrer dans le silence », déplore-t-il. Dans un contexte où les supports numériques bouleversent l’économie de la culture, Kimbolo s’emploie à réenregistrer des titres d’illustres disparus. Cette démarche relève d’une ethnomusicologie appliquée : reconstituer des pièces, restituer leurs arrangements originaux et garantir leur accessibilité aux chercheurs comme aux jeunes interprètes.

Entre authenticité et modernité, équilibres nécessaires

La rumba congolaise, matrice commune des deux rives du fleuve, n’échappe pas aux dynamiques de mondialisation. Mélodies afro-pop, beats électroniques et collaborations transcontinentales redéfinissent les contours du genre. Kimbolo ne s’oppose pas aux hybridations, mais invite à une vigilance épistémique : « Moderniser ne doit pas signifier déraciner ». Cet argument, partagé par plusieurs musicologues africains, rappelle que l’authenticité n’est pas une relique figée, mais une ressource vivante qu’il convient de négocier sans la diluer.

Perspectives pour la transmission culturelle

Au terme de son concert, le vétéran a lancé un appel aux pouvoirs publics et aux opérateurs privés pour renforcer les résidences artistiques, numériser les archives sonores et intégrer l’éducation musicale dans les curricula scolaires. L’enjeu dépasse la simple préservation : il s’agit de permettre aux jeunes artistes de puiser dans un capital symbolique commun et d’en renouveler les formes. La récurrence du FESPAM, inscrite à l’agenda 2025–2030 de la diplomatie culturelle nationale, offre à cet égard un cadre structurant. En rappelant que « la musique est mémoire, transmission et résistance », Kimbolo a réaffirmé la centralité de la culture dans la cohésion sociale congolaise, tout en soulignant la nécessité d’un dialogue permanent entre tradition et innovation.