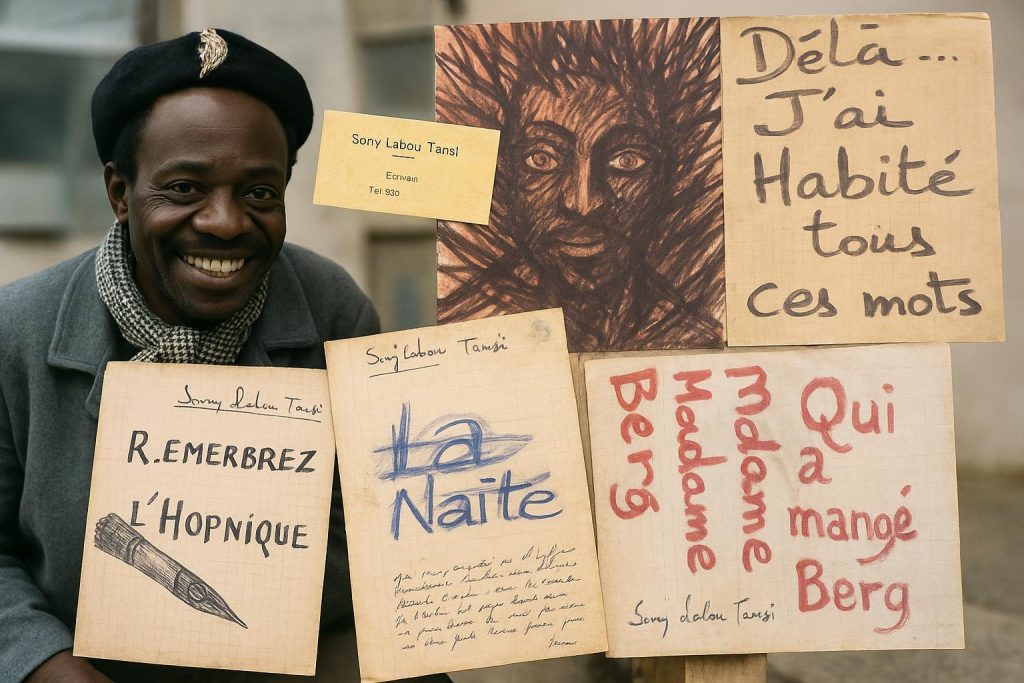

Dessins inédits de Labou Tansi à Limoges

À Limoges, la Bibliothèque francophone multimédia dévoile, du 1er au 30 octobre, un trésor rarement montré : les dessins, croquis et feuillets manuscrits que Sony Labou Tansi traçait en marge de ses écrits. Le vernissage public est annoncé le 3 octobre à 18 heures.

Ces pièces, longtemps conservées dans les réserves limougeaudes, témoignent du moment où l’auteur congolais laissait son imaginaire vagabonder avant de figer la phrase. Taches d’encre, traits nerveux et apostrophes poétiques composent une cartographie sensible, comme un palimpseste intime de ses futurs romans.

Le public français redécouvre ainsi un artiste total, trop souvent résumé à ses pièces de théâtre. Entre littérature, graphisme et performance, l’exposition veut restituer « la coulée incandescente d’une pensée en action », selon les mots de la commissaire, Sonia Le Moigne-Euzenot, spécialiste du Fonds Sony déposé dans la ville haute.

Sony Labou Tansi, un écrivain plasticien

Né à Kimwaanza, près de Kinshasa, mais installé très tôt à Brazzaville, Sony Labou Tansi appartenait à cette génération d’intellectuels de la République du Congo qui voyait dans l’art un outil d’invention politique. Son stylo se prolongeait naturellement en mine graphite ou en feutre coloré selon l’humeur.

Ses premiers lecteurs se souviennent de cahiers piquetés de silhouettes grotesques et d’éclats de couleur, griffonnés au détour d’une tirade. Les illustrateurs européens, fascinés, y ont parfois vu l’ébauche d’une bande dessinée africaine avant la lettre, nourrie de satire et d’oralité populaire des rues de Brazzaville bouillonnante.

Avec son Laboratoire de l’imaginaire, troupe théâtrale fondée en 1979, l’auteur fut l’un des moteurs de la scène congolaise francophone. Il y associait déjà jeu, calligraphie et musique, transformant chaque répétition en rituel. Les feuilles exposées font entendre l’écho de ces après-midi dionysiaques aux abords du Congo fleuve.

Genèse matérielle d’une œuvre engagée

Le parcours limougeaud insiste sur la matérialité. Chaque vitrine offre un manuscrit non publié où la brûlure de la gomme voisine avec une date, une flèche ou un visage. Ces signes visuels, loin d’être décoratifs, orientent le futur lecteur, balisent l’énergie narrative en gestation dans la marge ouverte.

En replongeant dans ces pages, on mesure la part d’improvisation qui traverse ‘La vie et demie’ ou ‘L’Etat honteux’. L’auteur se permettait d’obliques, tirant parfois une ligne rouge pour isoler un mot. Ce travail de la rature réécrit la scène avant même son impression définitive sur papier.

« Sony écrivait comme on respire, il corrigeait comme on sculpte », rappelle l’universitaire Yves Armel Bindolo, présent lors du montage. Selon lui, l’exposition éclaire la circulation incessante entre esprit et main, rappelant combien l’auteur plaçait la forme graphique au cœur de son projet littéraire et politique global.

La commissaire révèle l’intimité du geste

Sonia Le Moigne-Euzenot, en poste à la BFM, a conçu un itinéraire progressif, du brouillon au texte achevé. Sur un mur blanc, un agrandissement de signature accueille le visiteur. Plus loin, la courbe d’un ‘S’ se transforme en paysage, puis en personnage, guidant l’œil sans didascalies ni flèches intrusives supplémentaires.

Le commissariat mise sur la lumière tamisée et le silence, afin de reproduire l’atmosphère d’un bureau nocturne à Brazzaville. Seul le grincement d’un tourne-page audio, diffusé en boucle, évoque la cadence nerveuse de l’écrivain, rythmée par la pulsation sourde d’une ville fluviale au cœur du fleuve.

Loin d’un hommage nostalgique, l’exposition cherche à inspirer la jeune création. Des étudiants de l’École d’art de Limoges sont invités à produire, in situ, des réponses graphiques. Leur atelier vitré jouxte les vitrines, établissant un échange silencieux entre générations, continents et médiums le temps de l’événement limousin.

Limoges-Brazzaville, un pont culturel durable

Ce rendez-vous confirme l’ancrage de Limoges dans la valorisation des littératures d’Afrique francophone. Depuis 2003, la BFM conserve le fonds Sony Labou Tansi, enrichi régulièrement par des dons de proches. Chaque pièce est numérisée, indexée et consultable, offrant aux chercheurs un accès sans visa ni billet d’avion onéreux immédiat.

La ville cultive également des échanges avec Brazzaville. Des stages de conservation ont lieu chaque été entre la BFM et la Bibliothèque nationale du Congo. Pour Sandra Okemba, directrice adjointe de l’institution congolaise, « ce partenariat dynamise nos pratiques et donne une visibilité accrue aux archives » rares.

Aujourd’hui, plusieurs établissements scolaires de la région Nouvelle-Aquitaine ont programmé des lectures publiques, tandis que les radios locales rediffusent un entretien de 1992 où l’auteur revendiquait « le droit de rêver sans frontière ». La programmation détourne ainsi l’événement muséal vers une fête citoyenne polyphonique et inclusive.

À l’issue de la présentation, les organisateurs ambitionnent de faire circuler l’exposition dans le réseau CEMAC. Un premier contact a été pris avec Libreville et N’Djamena. La BFM espère partager ce patrimoine commun, témoignant de l’énergie créatrice qui unit la France et le Congo-Brazzaville depuis toujours.

Dans les carnets feuilletés par les visiteurs, beaucoup disent espérer voir renaître les ateliers populaires que Sony animait autrefois à Mfilou, convaincus que son trait demeure une invitation à la liberté collective.