Protocole diplomatique à Brazzaville

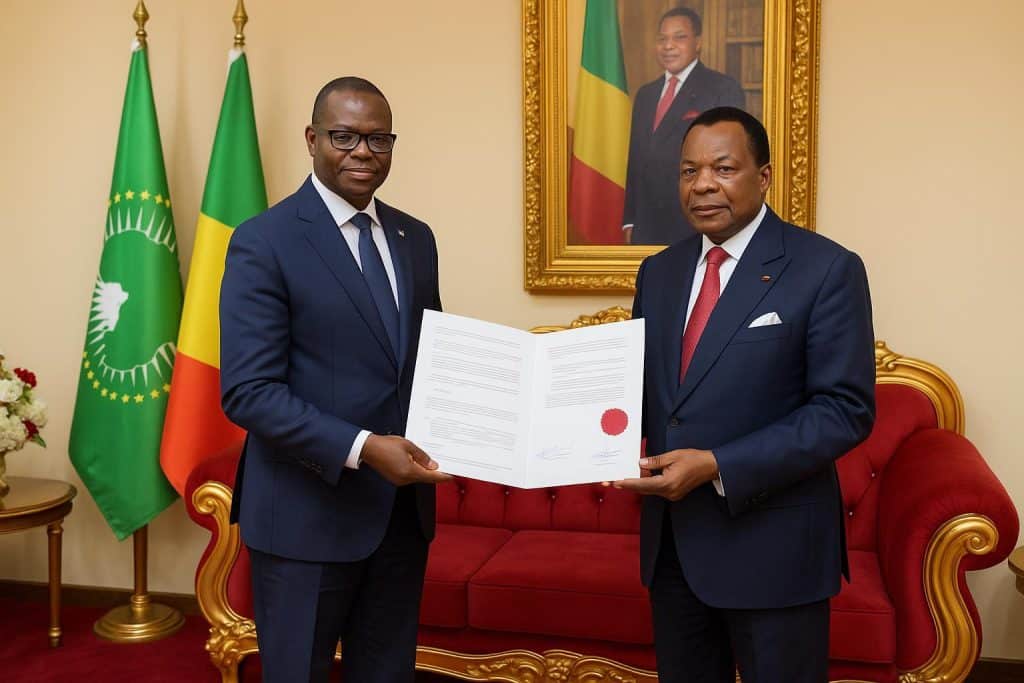

Dans la vaste salle des actes du ministère des Affaires étrangères, le protocole a orchestré, le 27 juin 2025, la présentation des lettres de créance du Dr Vincent Dossou Sodjinou, nouveau représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé, devant le chef de la diplomatie congolaise.

Le geste symbolique ouvre un chapitre diplomatique centré sur la santé publique, secteur jugé prioritaire par les autorités nationales, dans un contexte régional marqué par des défis épidémiologiques complexes et par la recherche de modèles durables de financement sanitaire.

Une nomination stratégique

Figure expérimentée des opérations d’urgence de l’OMS, le Dr Sodjinou arrive à Brazzaville après avoir coordonné le Hub régional de Dakar, où il a peaufiné sa connaissance des systèmes de santé ouest-africains et développé une approche intégrée liant prévention, surveillance et réponse rapide.

Sa désignation a été saluée par le ministre Jean-Claude Gakosso, qui voit dans ce profil un atout pour consolider l’expertise technique dont le Congo a besoin afin d’accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire 2022-2026.

Pour l’exécutif congolais, l’arrivée d’un diplomate-médecin aguerri renforce la crédibilité de la coopération avec l’OMS, alors que le pays négocie l’accord de siège du Bureau Afrique pour consolider son leadership sanitaire.

Un partenariat historique réaffirmé

Depuis l’indépendance, l’OMS accompagne le Congo dans la lutte contre les endémies comme le paludisme et la tuberculose. Ce compagnonnage a connu des pics lors de la pandémie de Covid-19, période au cours de laquelle les équipes conjointes ont déployé des stratégies de vaccination ciblées.

En saluant la continuité de cet engagement, le ministre a rappelé que chaque programme doit respecter la souveraineté nationale et s’aligner sur le Plan national de développement. L’OMS, a-t-il précisé, fournit un appui technique, sans empiéter sur les décisions publiques.

Cette ligne de partage des rôles illustre une coopération asymétrique régulée, concept cher aux sociologues des organisations internationales, où l’expertise externe sert de catalyseur tout en laissant l’État préserver son pouvoir décisionnel sur les options macro-sanitaires.

Priorités sanitaires communes

Au cœur des discussions, les soins de santé primaires demeurent l’axe structurant. Le gouvernement souhaite étendre les centres intégrés, développés dans la lignée de la Déclaration d’Alma-Ata, pour rapprocher la prévention des populations rurales et réduire les inégalités d’accès entre zones urbaines et périphériques.

Le Dr Sodjinou propose d’améliorer les systèmes d’information sanitaire, clé pour cibler les investissements et évaluer les politiques. Une gouvernance fondée sur des données fiables reste, selon lui, indispensable pour progresser vers la couverture sanitaire universelle.

Les parties ont aussi souligné l’importance d’intégrer la santé dans toutes les politiques, de l’éducation à l’agriculture. Cette approche dite intersectorielle repose sur la conviction que les déterminants sociaux, économiques et environnementaux influencent la morbidité plus durablement que l’acte médical isolé.

Défis financiers et engagement local

La crise budgétaire que traverse l’OMS, due à la dépendance aux contributions volontaires, inquiète les gestionnaires. Le ministre et le représentant veulent explorer des partenariats innovants mobilisant entreprises locales et collectivités afin de diversifier les sources de financement.

L’argument avancé s’inscrit dans la doctrine de la responsabilité partagée, où l’effort financier national devient gage d’appropriation. Des commissions mixtes trimestrielles évalueront l’avancement des projets, instaurant ainsi une reddition de comptes régulière susceptible de rassurer les bailleurs internationaux.

Dans cette logique, les autorités encouragent la contribution citoyenne via les mutuelles communautaires, instrument de solidarité endogène déjà expérimenté dans la Cuvette et le Pool. Ces mutuelles pourraient, à moyen terme, alimenter un fonds de résilience sanitaire piloté conjointement par l’État et ses partenaires.

Portrait du Dr Sodjinou

Médecin béninois formé à l’université de Parakou, détenteur d’un doctorat en santé publique de l’université libre de Bruxelles, Vincent Sodjinou a sillonné plus d’une vingtaine de pays, cumulant vingt-quatre années d’analyse épidémiologique, de gestion de crises Ebola et de renforcement des laboratoires.

Ses collaborateurs décrivent un technicien pragmatique, adepte d’une diplomatie discrète. « La réussite dépend souvent de la capacité à écouter autant qu’à prescrire », aime-t-il rappeler, pointant la nécessité d’adapter les standards internationaux aux réalités socioculturelles congolaises.

Perspectives pour la couverture universelle

Avec un taux actuel de couverture maladie d’environ 40 %, selon les chiffres officiels, l’objectif fixé par le gouvernement est d’atteindre 80 % d’ici 2030. Le nouveau représentant de l’OMS entend accompagner cette ambition en soutenant la réforme de la gouvernance hospitalière et la montée en compétence des ressources humaines.

Les analystes soulignent que la réussite de cette feuille de route dépend aussi des investissements dans les déterminants sociaux, notamment l’eau potable, la nutrition infantile et l’éducation des filles, facteurs de réduction de la mortalité évitable.

Comme l’a rappelé le ministre, « une population en bonne santé constitue le socle d’une économie diversifiée ». En s’appuyant sur la densité institutionnelle déjà présente à Brazzaville, l’État congolais et l’OMS ambitionnent de faire du pays une plateforme régionale de réflexion sur la résilience sanitaire en Afrique centrale.