Un héritage lourd de conséquences

Le génocide de 1994 au Rwanda constitue une tragédie d’une ampleur lourde et tragique, reconnue par l’ONU comme l’une des pires horreurs du XXème siècle. Pendant cent jours, environ 800 000 Tutsi ont été massacrés sous les yeux d’une communauté internationale impuissante. Cet événement doit être inexorablement condamné et enseigné comme le rappelle régulièrement la communauté diplomatique mondiale. Alors que cet héritage de souffrance imprègne chaque aspect de la société rwandaise contemporaine, il soulève également la question de la légitimité du régime actuel dans son usage de cette mémoire comme levier politique.

Kigali : Entre réconciliation et silence

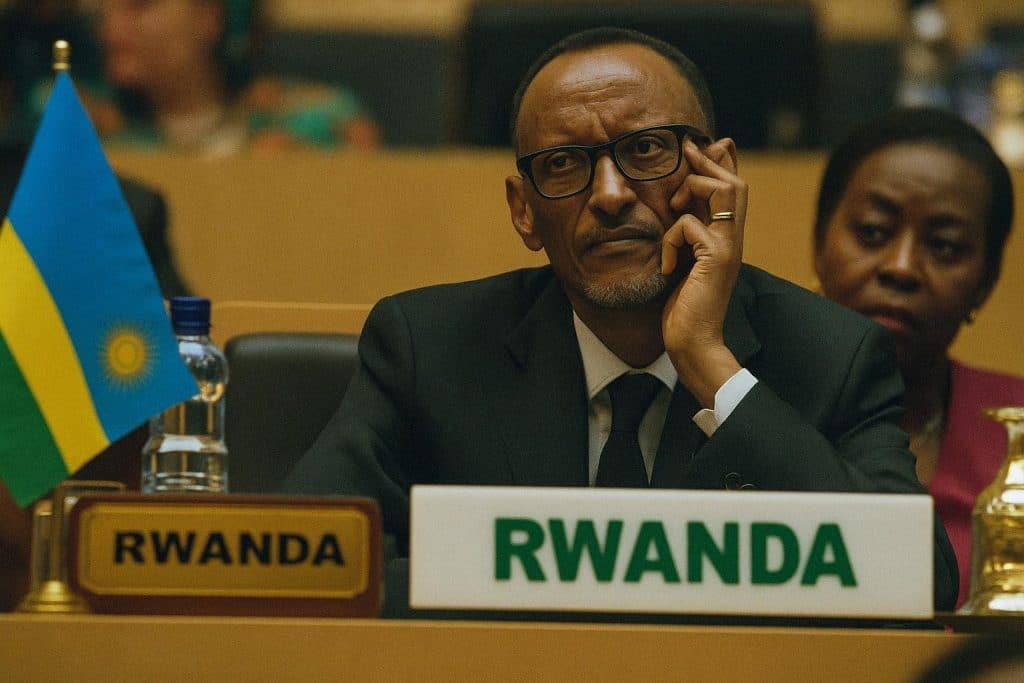

Depuis la fin du génocide, le président Paul Kagame apparaît comme le pilier principal de la stabilité du Rwanda. Toutefois, des critiques émergent quant à sa gouvernance, accusée d’oppression politique et de limitations sévères aux libertés civiles. Les atteintes aux droits de l’homme au sein du Rwanda suscitent des inquiétudes récurrentes, avec de nombreux rapports internationaux soulignant la répression de la dissidence politique et des médias.

Les turbulences régionales

Le régime de Kigali est régulièrement accusé par des organisations internationales d’entretenir une instabilité chronique dans la région des Grands Lacs africains, notamment en République Démocratique du Congo (RDC). Des preuves établies par divers rapports, tels que le rapport Mapping de l’ONU, illustrent l’implication présumée du Rwanda dans les conflits miniers au Congo. En parallèle, des figures internationales telles que Denis Mukwege, lauréat du Prix Nobel de la paix, dénoncent les violations commises à l’Est de la RDC par des groupes armés supposément soutenus par Kigali.

L’immunité internationale et le poids de la mémoire

Sur le plan international, Paul Kagame semble profiter d’une certaine immunité diplomatique, exacerbé par le sentiment de culpabilité mondiale lié au passé génocidaire du Rwanda. Cette dynamique a conduit à des réactions contrastées au sein des nations puissantes, telles que la France et les États-Unis, qui apparaissent parfois ambivalentes face aux allégations de violations des droits humains par le gouvernement rwandais.

L’ambiguïté d’une légitimité contestée

Si l’aura de Paul Kagame reste associée à la reconstruction spectaculaire du Rwanda post-génocide, les critiques croissantes sur les pratiques de son gouvernement compliquent sa stature de leader. Les tensions ethniques persistantes et les accusations d’autoritarisme résident en toile de fond, remettant en question la compatibilité de son pouvoir avec les principes des droits de l’homme.