Regards croisés sur une liste attendue

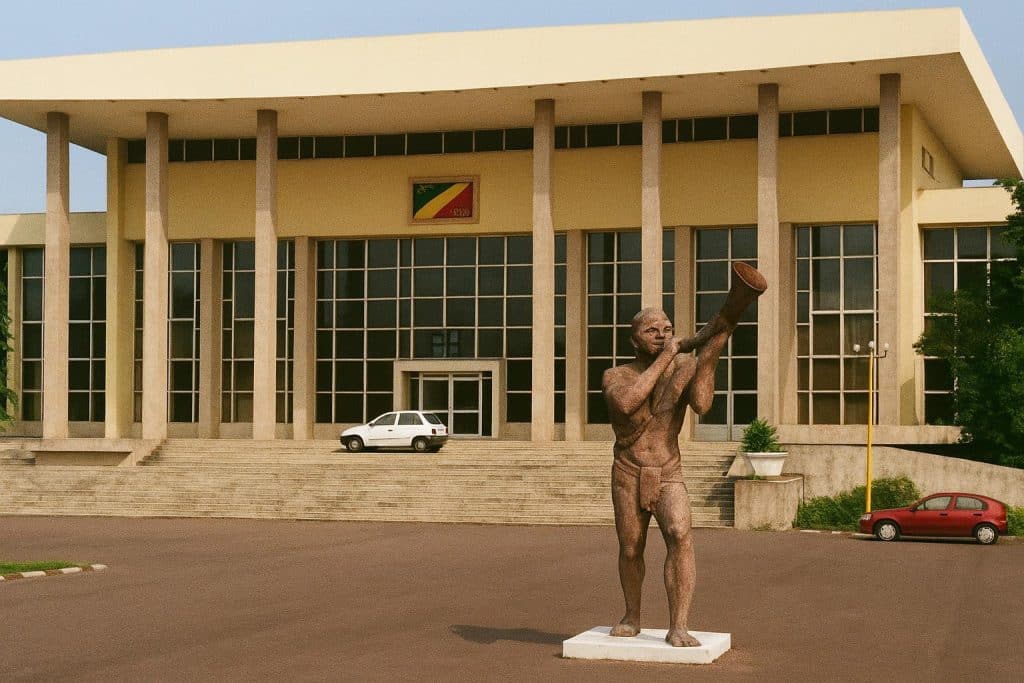

Sur les rives de la Sangha, la publication au Journal officiel de la liste des quarante-deux partis politiques autorisés à fonctionner a résonné comme un tambour discret mais tenace. Immédiatement relayé par les médias nationaux puis amplifié sur les réseaux sociaux, le texte signé du ministre de l’Intérieur a suscité une curiosité presque sociologique : à l’heure où la scène politique se fragmente, un acte administratif gagne en visibilité, devenant objet de débat public.

Certains observateurs ont souligné la célérité de la diffusion numérique, révélatrice d’un nouvel espace public où la décision juridique se mesure aussi à l’aune de son impact médiatique. Loin d’un simple énoncé bureaucratique, la liste est devenue un miroir des rapports de force, montrant simultanément les partis retenus, les exclus et les attentes d’une opinion politisée.

Cadre juridique et exigences administratives

Le processus d’accréditation des formations est régi par la loi organique portant organisation et fonctionnement des partis politiques, récemment actualisée afin de répondre aux standards internationaux de transparence. Le texte impose notamment la possession d’un siège dûment identifié, la tenue d’états financiers certifiés et l’existence d’instances dirigeantes régulièrement renouvelées.

Dans l’optique de ce que les juristes appellent la « rationalisation de la compétition partisane », le ministère invoque le souci d’un pluralisme ordonné. Selon un haut fonctionnaire interrogé, « la réglementation n’a pas pour vocation de restreindre la liberté d’association mais de garantir que chaque entité politique soit redevable devant les citoyens et l’administration ». Autrement dit, la normalisation institutionnelle prime sur l’informel.

Les formations validées, entre légitimité et responsabilité

Parmi les partis autorisés figurent l’Union panafricaine pour la démocratie sociale et l’Union des démocrates humanistes, deux pôles de l’opposition parlementaire. Leur présence illustre la volonté des autorités de préserver une diversité de sensibilités tout en sélectionnant les acteurs jugés conformes à la législation.

Du côté du Parti congolais du travail, majoritaire depuis plusieurs législatures, l’accent est mis sur l’exemplarité administrative. Un cadre du parti souligne que « chaque formation reconnue sait dorénavant qu’elle doit présenter une comptabilité claire, faute de quoi elle se met hors jeu ». Cette prise de parole met en relief une responsabilité collective où majorité et opposition partagent un même impératif de conformité.

Oppositions non retenues : indignation et stratégie

L’exclusion du Parti social-démocrate congolais de Clément Miérassa et du Rassemblement pour la démocratie et le développement a provoqué, chez leurs leaders, une réaction empreinte d’émotion. M. Miérassa dit y voir « une intimidation », redoutant une réduction du pluralisme à la veille d’échéances majeures. Ces déclarations, largement relayées, témoignent d’une dimension symbolique forte : ne pas figurer sur la liste équivaut à un silence institutionnalisé.

De fait, l’absence de ces formations les place devant un choix stratégique : se conformer rapidement aux exigences ou mutualiser leurs forces au sein d’alliances émergentes telles que l’Alliance des forces du changement. Selon un politologue de l’Université Marien-Ngouabi, « la compétition électorale se prépare désormais autant sur le terrain que dans les dossiers administratifs ».

Vers une consolidation du système partisan

Les dynamiques en cours traduisent un mouvement global de consolidation. Dans nombre de démocraties africaines, l’État cherche à limiter la prolifération de micro-partis dépourvus d’ancrage territorial. Au Congo-Brazzaville, cette logique répond aussi au souci de clarifier l’offre politique pour l’électorat, à l’heure où la multiplication de sigles peut brouiller la lisibilité des programmes.

Ainsi se dessine une architecture politique davantage structurée, susceptible de favoriser l’émergence de pôles idéologiques distincts et identifiables. Cette évolution, si elle se confirme, pourrait réduire la volatilité électorale et permettre des coalitions plus cohérentes, gage de stabilité gouvernementale.

Présidentielle 2026 : horizon de toutes les anticipations

La prochaine présidentielle se profile déjà, tant pour les partis consolidés que pour ceux qui doivent achever leur régularisation. La question d’une candidature unique de l’opposition circule dans les couloirs : elle dépendra notamment du statut légal des formations concernées. L’intégration ou non du PSDC et du RDD à la compétition officielle influencera la capacité de rassemblement derrière une bannière commune.

Pour l’heure, la majorité présidentielle observe ce débat avec confiance. Des figures proches des cercles décisionnels estiment que la clarté réglementaire protège la légitimité du scrutin à venir. Cette position rejoint l’idée que la stabilité juridique demeure un prérequis de la stabilité politique.

Entre régulation et pluralisme, quelle trajectoire ?

La publication de la liste des partis autorisés marque une étape importante dans la modernisation du champ politique congolais. En imposant des standards élevés de gouvernance interne, les autorités entendent consolider les institutions tout en préservant un pluralisme encadré.

Les formations exclues disposent encore de leviers institutionnels pour régulariser leur statut. Leur réintégration éventuelle témoignerait d’un système ouvert, capable d’inclure la contestation dès lors qu’elle se conforme à la règle du jeu. À la veille de 2026, l’enjeu résidera moins dans le nombre de partis que dans la qualité du dialogue qu’ils noueront avec les citoyens.

En définitive, la recomposition politique en cours s’apparente à un patient travail de ciselure : le pluralisme demeure, mais il s’éprouve à travers un prisme juridique désormais incontournable, prélude à un débat électoral que la société congolaise souhaite plus lisible et plus responsable.