Souvenir d’un passeur de rythmes

Le tintement d’une guitare sèche sur les rives du fleuve Congo suffit, à lui seul, à rappeler la silhouette érudite de Mfumu Fylla Saint-Eudes. Cinq ans après sa disparition, le 25 juin 2020, les Brazzavillois murmurent encore son nom comme on scande un refrain familier. Non pas par nostalgie béate, mais parce que la trajectoire de ce journaliste-musicologue se confond avec la migration planétaire d’un genre qui, de Matonge à Paris, fédère déjà plusieurs générations : la rumba congolaise. Figure transversale, docteur en sciences de l’information et de la communication, l’homme a su conjuguer rigueur académique et fibre populaire, forgeant un pont entre les studios de fortune des années 1950 et les institutions multilatérales les plus exigeantes.

La rumba, miroir des nations congolaises

Longtemps perçue comme simple divertissement, la rumba s’est muée, sous l’impulsion de chercheurs comme Mfumu, en récit collectif. À travers ses cadences syncopées, la société civile lit aujourd’hui la résilience des villes fluviales, la créativité de la jeunesse et la cohabitation de langues variées. L’inscription, le 14 décembre 2021, de ce patrimoine vivant au registre de l’Unesco n’a donc pas seulement offert un brevet d’universalité ; elle a consolidé un pan de la diplomatie identitaire des deux Congo. Brazzaville et Kinshasa, parfois représentées comme sœurs rivales, trouvent dans cette reconnaissance une scène commune où s’élaborent de nouvelles solidarités culturelles dépassant les frontières administratives.

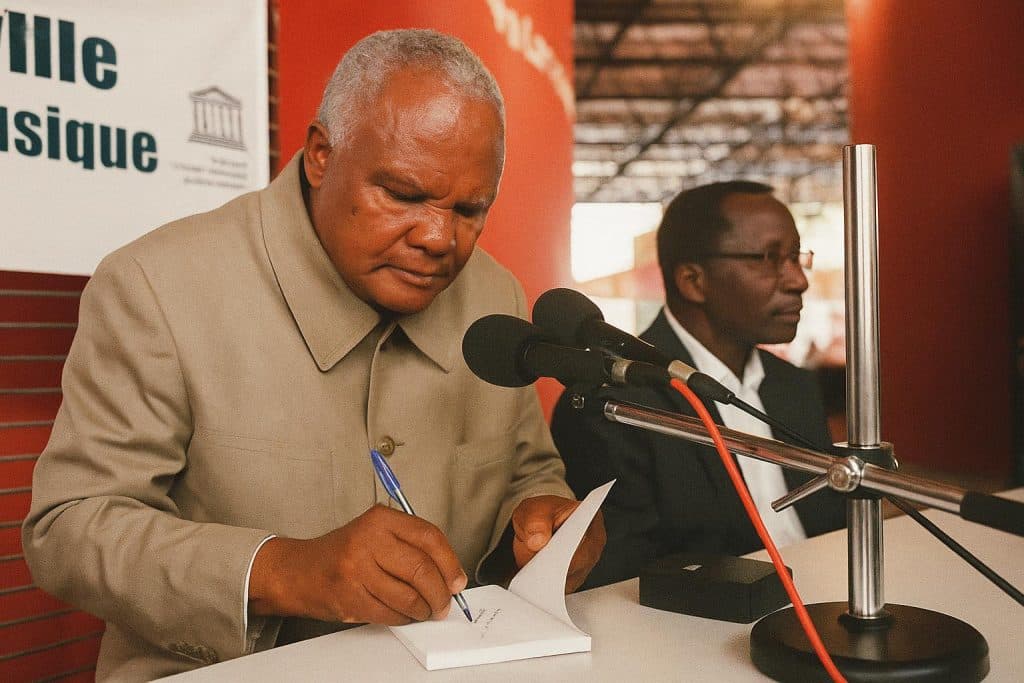

Un stratège scientifique au service du dossier

La réussite du dossier présenté à Paris ne relève pas d’un heureux hasard. À la tête du comité scientifique national, Mfumu a orchestré une méthodologie exigeante, associant historiens, sociologues, chorégraphes et représentants d’orchestres populaires. Connaisseur des arcanes onusiennes pour y avoir longtemps exercé, il a su transposer les critères normatifs de sauvegarde du patrimoine immatériel au contexte congolais, sans jamais sacrifier la spontanéité du genre. D’emblée, il a privilégié la démonstration de la transmission intergénérationnelle : des ateliers dans les quartiers périphériques de Brazzaville ont documenté les apprentissages informels, tandis que les doyens de la scène, tels que Tchico Tchicaya ou Nyboma, ont livré des récits filmés destinés à attester la vitalité de la pratique.

Diplomatie culturelle et rayonnement de Brazzaville

L’action de Mfumu s’inscrit dans une vision gouvernementale plus large, articulée autour de la diversification de l’image internationale du Congo-Brazzaville. Les autorités, conscientes que le soft power constitue un levier complémentaire des politiques de développement, ont soutenu la démarche sans réserve. En adoubant les initiatives d’archives sonores et les résidences d’artistes, le ministère de la Culture a su capitaliser sur le momentum offert par l’Unesco pour projeter Brazzaville comme plaque tournante des industries créatives d’Afrique centrale. Cette convergence d’intérêts, loin de se réduire à une opération symbolique, participe d’une diplomatie apaisée qui valorise l’héritage à la fois matériel et immatériel tout en cultivant l’unité nationale.

Une bibliographie au carrefour des savoirs

Si le nom de Mfumu s’imprime dans la mémoire collective, c’est aussi parce qu’il a laissé une œuvre considérable. Ses ouvrages, de « La musique congolaise au XXᵉ siècle » à « Brazzaville, ville de musique », forment une cartographie érudite des entrelacements entre sonorités locales et influences transatlantiques. Récompensé en 2008 par le Prix Pool Malebo et par le Trophée d’excellence Mwana Mboka, l’auteur a veillé à multiplier les passerelles entre terrain et théorie. Chaque page consigne des partitions oubliées, contextualise l’émergence de labels indépendants et éclaire l’impact de la radio publique sur la diffusion des 78 tours. Ces références ont pesé d’un poids décisif lors de l’évaluation menée par les experts de l’Unesco, en attestant la profondeur historique et l’organisation communautaire qui sous-tendent la pratique.

Les coulisses d’un succès multilatéral

Dans les couloirs du siège parisien de l’agence onusienne, les diplomates évoquent encore la pertinence des argumentaires déployés par la délégation congolaise. Mfumu avait compris qu’un patrimoine immatériel ne s’énonce pas seulement par ses esthétiques, mais par les mesures de sauvegarde projetées. Il a donc joint au dossier un plan quinquennal de formation de luthiers, la création d’un fonds d’aide à la recherche, ainsi qu’une stratégie numérique de catalogage des enregistrements. Ces dispositifs, alignés sur les Objectifs de développement durable, ont convaincu le comité d’évaluation de la portée tangible de la candidature. La dimension transfrontalière, saluée par les partenaires régionaux, prolonge le message de concorde cher au président Denis Sassou Nguesso, pour qui la culture demeure un vecteur privilégié de cohésion.

Vers une patrimonialisation intérieure

La messe anniversaire célébrée le 25 juin en la basilique Sainte-Anne a ravivé le débat sur la nécessité de matérialiser cet héritage sur le sol national. Plusieurs voix plaident pour l’édification d’un monument ou la création d’un centre de recherche portant le nom de Mfumu, au cœur du quartier Poto-Poto où naquirent tant de groupes mythiques. Un tel projet, s’il voyait le jour, compléterait utilement la politique de valorisation culturelle inscrite au Plan national de développement. De la réhabilitation de lieux de répétition historiques à l’intégration de modules d’histoire de la musique dans les curricula scolaires, Brazzaville dispose d’atouts pour transformer l’aura internationale de la rumba en atout socio-économique local.

Portée d’une œuvre ouverte sur l’avenir

L’écho universel de la rumba rappelle que le patrimoine n’est pas un sanctuaire figé, mais un processus dynamique d’appropriation et de dialogue. En léguant une méthode et une vision, Mfumu Fylla Saint-Eudes a offert à la jeunesse congolaise plus qu’un répertoire : un horizon de créativité confiant. Tandis que les plateformes de streaming enregistrent une renaissance des sonorités urbaines inspirées des maîtres du passé, le Congo-Brazzaville s’affirme, sous l’étendard de la stabilité, comme un incubateur continental de talents. Ainsi, la mémoire du musicologue rejoint le tempo mondial, prouvant qu’un esprit de partage peut faire danser les peuples tout en érigeant des passerelles diplomatiques durables.