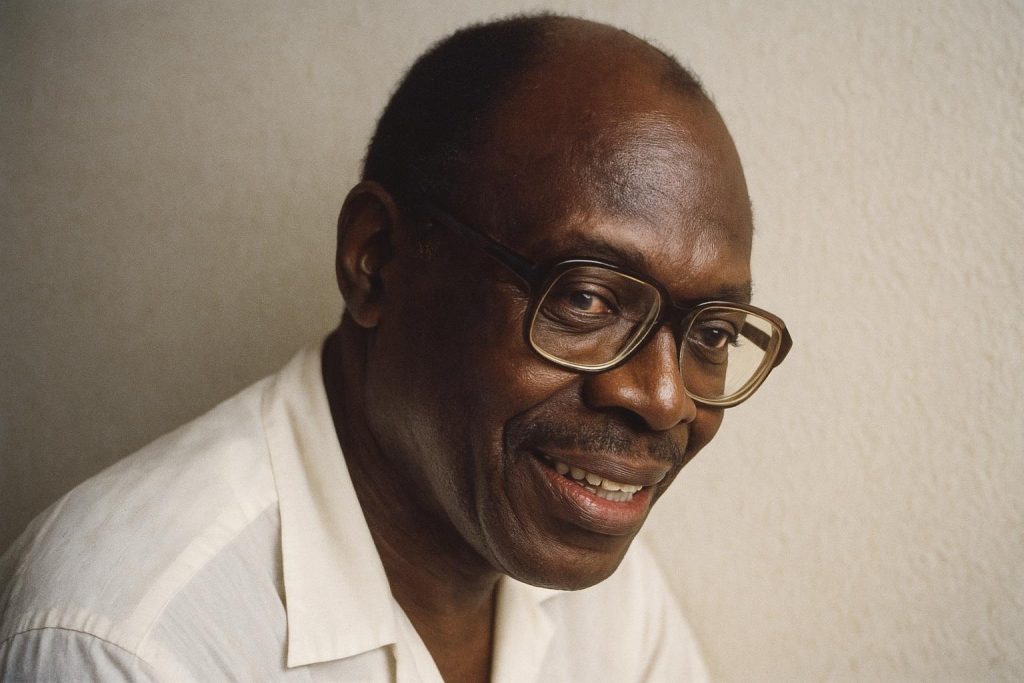

Aux racines d’un penseur brazzavillois

Né en 1936 dans le quartier Poto-Poto de Brazzaville, Sylvain Mbemba appartient à la première génération d’intellectuels du Congo-Brazzaville formés dans l’école coloniale puis engagés dans le débat public naissant au moment clé de l’indépendance en 1960.

Très tôt journaliste et chroniqueur, il signe des articles qui bousculent la vision linéaire de l’histoire nationale. Son objectif, écrit-il, est de « ramener la mémoire vers le peuple afin de la lui restituer » (Mbemba, 1964), une démarche déjà singulière.

Cette curiosité l’amène à revisiter les structures d’organisation sociale héritées des royaumes précoloniaux. Plutôt que de les considérer comme des survivances folkloriques, Mbemba y voit la charpente invisible qui permet au pays de traverser les changements politiques successifs sans se déliter.

Forger la phratrie congolaise

En 1971, dans un essai devenu rare, il emprunte au vocabulaire anthropologique le mot grec phratrie. Il y insuffle une signification élargie : communauté de destin, alliance symbolique qui transcende la stricte filiation et crée un sentiment national partagé.

Cette relecture va à contre-courant des discours qui, à l’époque, prônent l’effacement total des appartenances locales. Mbemba ne nie pas l’ethnie ; il la recontextualise, persuadé qu’une identité assumée renforce, plutôt qu’elle n’entrave, la construction républicaine.

Dans ses conférences tenues à l’Université Marien-Ngouabi, il illustre la phratrie par l’image d’un palmier : chaque palme garde sa singularité mais l’ensemble forme une seule couronne. Le public étudiant y voit une métaphore simple et puissante de l’unité nationale.

Répondre aux défis post-indépendance

Au lendemain de l’indépendance, les tensions foncières et politiques fragilisent les jeunes institutions. Mbemba défend l’idée que la phratrie pourrait servir de médiation, en intégrant les chefferies traditionnelles au système communal et en encourageant des pactes de solidarité interrégionale.

Ses propositions intéressent alors plusieurs hauts fonctionnaires, conscients qu’une gouvernance inclusive passe par la reconnaissance des cadres culturels. Des notes d’archives indiquent que des discussions furent menées pour tester le modèle dans la Likouala, territoire à la mosaïque ethnique complexe.

Si l’expérimentation n’a jamais abouti sous une forme officielle, l’idée a infusé. Des programmes civiques lancés dans les années 1980 mettaient déjà l’accent sur la mémoire partagée des résistances précoloniales plutôt que sur le seul découpage administratif hérité d’horizons extérieurs.

Un corpus encore trop discret

Paradoxalement, l’œuvre de Mbemba reste peu diffusée. La plupart de ses ouvrages, tirés à quelques centaines d’exemplaires, n’ont pas été réédités. Les bibliothèques universitaires n’en conservent que des copies usées, témoignage d’un patrimoine intellectuel en attente de reconnaissance.

Des chercheurs estiment pourtant que son approche pourrait dialoguer avec les théories contemporaines de la citoyenneté multiculturelle. « Mbemba dessinait déjà les contours d’une nation inclusive », souligne le sociologue Jonas Makounda, rappelant que ses cours insistaient sur la co-responsabilité des élites.

De Brazzaville à Paris, quelques doctorants redécouvrent ses manuscrits. Leurs travaux montrent que le concept de phratrie se rapproche des notions actuelles de patrimoine immatériel, ouvrant des pistes pour des politiques culturelles plus ancrées dans l’expérience des populations.

Hommage et transmission

Trente ans après sa disparition, un colloque organisé du 28 au 30 octobre à l’Institut français du Congo remettra sa pensée au cœur de l’actualité intellectuelle. Panels, lectures et expositions photographiques retraceront le parcours de celui que ses pairs surnommaient « le discret vigie ».

Les organisateurs, soutenus par le ministère de la Culture et des Arts, espèrent attirer un public jeune. « Nous voulons montrer qu’un concept forgé il y a cinquante ans peut encore inspirer », affirme la commissaire Charlotte Bandzouzi, soulignant l’enjeu d’une relève académique.

Des ateliers pédagogiques proposeront aux lycéens de cartographier leurs propres appartenances, à la manière d’une phratrie urbaine. L’exercice vise à transformer une notion savante en outil de médiation sociale, dans un contexte où l’école reste un creuset majeur de citoyenneté.

Une boussole pour demain

À l’heure où l’Afrique centrale accélère son intégration régionale, la vision de Mbemba rappelle qu’une coopération solide s’appuie d’abord sur des communautés cohésives. Son palmier identitaire pourrait inspirer d’autres pays confrontés à la pluralité, sans renoncer à leurs ambitions continentales.

Pour de nombreux observateurs, la stabilité du Congo-Brazzaville depuis deux décennies tient aussi à la capacité de ses institutions à dialoguer avec les réalités culturelles. Redécouvrir la phratrie, c’est reconnaître l’importance de ce dialogue dans la mise en œuvre des politiques publiques.

En définitive, le legs de Sylvain Mbemba ne se résume ni à une formule savante ni à un souvenir d’auditoire. Il constitue une invitation permanente à penser la nation comme une conversation vivante entre mémoire et modernité, conversation que le présent colloque entend relancer.

Les participants au rendez-vous d’octobre envisagent déjà une édition annotée des textes majeurs du penseur, assortie d’une version numérique libre d’accès. Ce projet contribuerait à diffuser sa méthode de lecture culturelle au sein des écoles, des administrations et des organisations citoyennes sur l’ensemble du territoire national.